La discussione intorno a The Witcher è modesta quanto la serie

Esprimersi sulla serie The Witcher, ideata e prodotta da Netflix, è difficile.

Non perché, di per sé, sia un capolavoro di rara bellezza che conduce al timore reverenziale di chi provi ad analizzarlo; né perché, di converso, appartenga al magico mondo della spazzatura televisiva su cui sarebbe anche inutile elaborare ulteriormente.

Il problema è esterno, riguardante cioè quello che accade fuori dalla serie: le percezioni degli spettatori della domenica, della fanbase storica, del nutrito gruppo di videogiocatori della trilogia videoludica di CDProjekt, di cui pure abbiamo scritto in passato, sono diverse e creano un clima bollente. C’è chi si sta approcciando al mondo di Sapkowski solo ora, chi c’è sempre stato, chi si è avvicinato a esso tramite i videogame: una popolazione mista e con diversi livelli di comprensione della Saga.

Questa combinazione di elementi conduce sovente a posizioni tra loro antitetiche, con istanze differenti, asincrone, collegate a diverse aspettative dovute a un certo background. Che impattano su un altro discorso, stavolta interno al lavoro di Lauren Schmidt Hissrich e compagni.

Fino a non riuscire più a distinguere l’uno dall’altro.

Forse è il caso di essere più chiari. La serie Netflix di The Witcher è il classico hot topic complesso da analizzare. Complesso e rischioso, perché può condurre a dei fraintendimenti.

Si può essere scambiati per strenui avvocati difensori dell’adattamento, ad esempio; o, viceversa, per spietati critici di quello che è, alla fine dei conti, un prodotto di intrattenimento che non desidera essere altro. Insomma, c’è il pericolo di essere tirati per la giacchetta, finendo su posizioni polarizzate.

In effetti, il punto è proprio questo: la polarizzazione delle opinioni.

Il caso di The Witcher è interessante perché è un po’ la summa di un discorso ciclico che riguarda ormai qualsiasi (o quasi) produzione nata su un mezzo di espressione diverso. Porta con sé, quindi, alcuni refrain opinionistici e storture tipiche di un dibattito sviluppatosi male: “so’ meglio i libri, qua era diverso, questo personaggio non moriva mica”, e tanta altra roba, che spesso sfocia nel gatekeeping o comunque complessi da custodi di una supposta originalità.

Quando va bene.

Perché, quando va male, partono i sermoni sarcastici sull’inserimento di etnie diverse, sull’aver trasformato alcuni personaggi maschili in femminili, sulla woke culture che sta rovinando il mondo e altra roba brutta che c’entra veramente nulla con un’analisi critica (o un’opinione sensata) sulla serie.

Tutto questo rumore di sottofondo, questo rant, quest’accusa continua e spesso decontestualizzata, conduce a un risultato paradossale: nascondere i difetti veri di The Witcher. Insomma, chi s’infastidisce perché sono stati modificati – e di molto – i libri, paradossalmente fa il gioco degli autori della serie, offrendo il fianco a un argomento fantoccio, facilmente smontabile. Chi s’incazza come una biscia perché Fringilla Vigo (esempio) è nera, dimostra di averci capito poco di The Witcher, proprio in generale. Ma ci ritorneremo.

Un’ulteriore conseguenza è che l’operazione The Witcher Netflix diviene improvvisamente simpatica: si trasforma un po’ nel Calimero delle Serie TV, su cui tutti sparano a zero. Fa tenerezza, ma genera, allo stesso tempo, un campo di battaglia. Tra chi l’apprezza e chi no, tra chi ha letto i libri e chi se ne infischia, tra chi ha giocato e chi non ne sa nulla; diventa terreno di scontro per chi sacrifica volentieri la corrispondenza al materiale originale, scambiandola con una struttura più inclusiva, e chi non vuole mollare di un centimetro il cartaceo. Risultato? Il discorso attorno alla serie raggiunge picchi di notevole bruttezza (più delle lentine di Geralt) e di incomunicabilità.

Si confonde, come suggerito in precedenza, ciò che è dentro la serie e ciò che ne è fuori.

Vabbè. Quindi qual è il punto di quest’articolo?

Cercare di bilanciare un minimo il dibattito. Provare a trovare una dimensione equilibrata che possa evidenziare i problemi della serie1 (almeno alcuni), sconfessando gli strumenti che vengono più comunemente utilizzati per delegittimare le scelte degli autori Netflix.

Riuscirà nel suo intento? Probabilmente no.

Riuscirà a far appiattire il pensiero dell’autore su un classico “eccolo là, alla fine è il solito SJW”, da parte di qualcuno? Probabilmente sì.

Però, a questo punto, era necessario almeno provarci. Quindi, senza pretese di esaustività, iniziamo.

Eh già, questa era solo la premessa.

Il discorso sui libri va contestualizzato, dannazione

Togliamoci subito un metaforico sassolino dalla scarpa. Gli articoli sulle differenze tra libri e serie TV, nel caso del The Witcher di Netflix, sono buoni per due motivi: portano click a iosa al portale che li propone e fomentano discorsi da bar nei commenti, tra gli indignati dei cambiamenti e chi, invece, fa notare che non siano così importanti.

Possiamo, quindi, trarre due importanti lezioni. La prima è che questo genere di proposta editoriale vada bene al massimo come curiosità, ma ha l’importante difetto di deviare il focus da un’analisi anche superficiale ma corretta, fornendo strumenti di discussione totalmente sballati. La seconda è che su Pop-Eye non siamo abbastanza furbi (o non abbastanza disonesti) da elaborare dei contenuti del genere; ma, anzi, così poco scaltri da buttarci direttamente in questo rovo di spine.

Perciò, è importante districare la matassa partendo da un punto fermo, che chiameremo “Teorema di Shining”.

The Shining (Kubrick, 1980), è considerata una delle pellicole più importanti del regista statunitense. Ancora oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, ha influenza sulla cultura pop e si discute delle straordinarie interpretazioni di Jack Nicholson e Shelley Duvall, della scena iconica delle gemelle, dell’enigmatico finale e tanta altra roba. Bene: com’è noto, ha pochissima aderenza al libro di King, che anzi lo criticò abbastanza aspramente. Tanto da rielaborare una sua versione sul finire degli anni Novanta, stavolta televisiva.

Eppure, al tempo, il film di Kubrick ha ricevuto giudizi misti, un’accoglienza ben diversa da quella riservatagli adesso. Ne è d’esempio la recensione di Variety, anno domini 1979, in cui si faceva notare proprio come violasse la struttura del libro; mentre, al contrario, la Serie TV di The Shining (Garris, 1997) venne accolta – proprio dalla stessa Variety – in maniera ben più soddisfacente, utilizzando lo stesso metro di paragone. Per poi venire grandemente dimenticata nell’immaginario collettivo.

Il lettore più attento, a questo punto, ha intuito cos’è il Teorema di Shining: ma va palesato comunque. Ciò che importa, in un’opera di adattamento, è che questa funzioni e quindi sia apprezzabile nel medium dove avviene la trasposizione; non va valutata, invece, in virtù di una presunta fedeltà al materiale originale, che si esprime in un linguaggio diverso e composto da regole diverse. Ecco la nostra pietra angolare: The Shining è passato alla storia perché è un gran film, perché il suo creatore si è preso la responsabilità di portare avanti la sua visione anche in contrasto con l’autore originale. La Serie TV, ben più fedele e con bollino di qualità da parte di King, non ha un grammo della personalità della pellicola di Kubrick – personalità che, invece, straborda nel libro stesso.

Quindi: chi ha fatto un favore a chi?

Ed è curioso anche notare come le reazioni a caldo dell’epoca siano cadute proprio in quest’errore metodologico, che verrà purtroppo perpetuato migliaia e migliaia di volte anche nei prossimi anni, per un numero sconfinato di opere: hanno, cioè, analizzato entrambe le trasposizioni alla luce del materiale originale, dimenticandosi che ogni produzione vada soppesata in quanto tale e mai tramite processi di eteroderivazione. La storia ha fatto il resto, trasformando quelle opinioni, allo sguardo dei posteri, in bizzarre ed eccentriche. Se non ridicole.

Il passaggio a un medium differente porta con sé un mutamento delle categorie narratologiche stesse. Basti pensare a come Seymour Chatman abbia sostanzialmente rielaborato il lavoro di Genette per adattarlo al testo cinematografico. O, in ambito videoludico, alla polemica di metà anni duemila tra Markku Eskelinen e la scuola di Jenkins et al., per fare un esempio.

Insomma, il cambio di mezzo di espressione sottende altro discorso teorico, e questo fattore non può essere ignorato. Per fare in modo che qualcosa funzioni, spesso bisogna cambiare tutto affinché nulla cambi. Altrimenti il rischio è quello di tirare fuori prodotti senz’anima, come quello di Hellboy (Marshall 2019): anche in questo caso, direttamente supervisionato dall’autore.

Anche in questo caso un fallimento perché, semplicemente, è un brutto film.

Ma non è nemmeno tutto qui. La questione non si esaurisce solo nell’accademia, ma riguarda anche il diritto di chi traspone di…trasporre. E gli eventuali limiti che potrebbe incontrare.

Il fumetto seriale può costituire una casistica. Miracleman, di Alan Moore, praticamente cancella la versione originaria di Anglo. La decostruisce, sapientemente: ed è un capolavoro. Eppure, analizzato con l’occhio del rispetto-a-tutti-i costi, del conservatorismo duro e puro, con le lenti del lettore anni Cinquanta del supereroe, potrebbe apparire fuori luogo, disarmante, finanche irrispettoso.

Cosa dire di Frank Miller con il Daredevil guascone di Stan Lee? Stesso discorso.

E sì, si potrebbe obiettare che qui siamo all’interno dello stesso mezzo di espressione: beh, non è questa forse un’aggravante? A maggior ragione, violare il canone è un crimine se non si ha nemmeno il cambio grammaticale. Ancora: come reagire quando è lo stesso autore originale a decidere di capovolgere la sua opera prima, tipo Neil Druckmann con The Last of Us Parte II o Lana Wachowski nel nuovo Matrix? Torniamo nel rovo di spine, appunto. E i confini diventano più che arbitrari.

Pertanto, per il Teorema di Shining, Lauren Schmidt Hissrich era assolutamente nella posizione di fornire la sua versione di The Witcher, anche a costo di scontrarsi con la visione originale – che rimane tale, e nessuno può toccarla – di Andrzej Sapkowski.

Era in diritto di cambiare il destino di molti personaggi, le relazioni tra gli stessi, la cronologia degli avvenimenti e il semplice andamento dei fatti. Perché questo è il suo The Witcher, e si assume la responsabilità di quanto mette in scena. Si tratta, insomma, di difendere le prerogative dell’autore-adattatore, che non è un automa ma una persona con un proprio assetto valoriale, un proprio pubblico di riferimento, delle proprie idee.

E quindi, di concerto, ha la potestà assoluta di rivolgersi a una platea più ampia e diversa rispetto a quella polacca di metà anni Novanta, di cambiare etnia (e non solo) a Tizio, Caio e Sempronio per offrire un punto di contatto agli spettatori di nuova generazione, che si suppongono essere appartenenti a tantissime sottoculture diverse. Dispiace sinceramente per chi, ancora oggi, continui a rigettare quest’assunto, chiaramente chiuso nella propria, di sottocultura. Che rifiuta il vivere in un certo tempo degli autori contemporanei. Che probabilmente ci ha capito proprio poco di The Witcher, il romanzo fantasy per eccellenza sull’accettazione. Sul rifiuto della xenofobia, della paura del diverso, del giudicare in base ai soli canoni estetici e di credere a un destino predeterminato perché si è nati in un certo modo: cose ben più importanti del fatto che Fenn, nei libri, sia un uomo e non una donna come nella serie TV di Netflix.

Un ultimo aspetto riguarda quello dei limiti al Teorema di Shining (che, beninteso, si potrebbe chiamare anche Teorema dello Spider-Man di Raimi, Teorema dell’Hellboy di Guillermo del Toro e via dicendo). Probabilmente, l’unico vero confine alle libertà dell’autore-adattatore è quello di violare integralmente ed esplicitamente i valori sottesi all’opera e che muovono i personaggi. Un esempio? Scrivere un Geralt razzista, pedofilo e assassino seriale. A quel punto, la difesa del canone non avrebbe più solo i crismi di un generale lamento verso il cambiamento di una routine che si è abituati ad amare, ma andrebbe più in profondità.

Eppure, anche qui si palesa un’eccezione, un contro-limite: se esiste consapevolezza e si vuole fornire una versione decostruita e provocatoria, quanto sarebbe corretto volerne censurare l’esistenza? Torniamo al precedente del fumetto seriale, ai cambi ragionati di paradigma e quant’altro.

Interpretazione teleo-che?

[DISCLAIMER: QUESTO PARAGRAFO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO DUE]

Arrivati a questo punto dell’articolo, si potrebbe ingenuamente essere portati a credere che lo scopo sia quello di difendere a spada tratta le scelte di Lauren Schmidt Hissrich. Ed è naturale: abbiamo avvertito di questo pericolo, nella lunga premessa iniziale.

Al contrario, dopo una pars costruens, arriva la pars destruens di questo The Witcher di Netflix. Perché, se è vero che l’autore-adattatore ha il diritto di scostarsi dal canone, egualmente l’analisi critica può indagare il risultato finale, e le decisioni prese.

Per dirla diversamente: Lauren Schmidt Hissrich poteva benissimo compiere scelte differenti da quelle presenti nei libri di Sapkowski ma, alla luce di quanto visto, è corretto volerle domandare “perché?”. Attenzione, non è la stessa cosa: non riguarda il piano della legittimità delle scelte, che rimane intoccabile, ma quello dell’efficacia delle stesse all’interno del prodotto finale.

E di cui è giusto ragionare.

È questione, pertanto, di interpretazione teleologica: una categoria mutuata dal diritto, chiamata anche comunemente interpretazione di scopo. Già introdotta su queste pagine nell’analisi di Cyberpunk 2077, è uno strumento interessante per verificare se esista una coerenza tra mezzi e fini di un prodotto posto sotto lente d’ingrandimento. Nella serie TV Netflix di The Witcher, il risultato non è eccezionale ma, anzi, modesto. Per non dire mediocre.

Ma andiamo con ordine.

Gli sceneggiatori di The Witcher – come ammesso dallo stesso Tomek Baginski, produttore – hanno spesso scritto per accumulo, considerando uno scarso attention span di un pubblico di riferimento abituato, sempre parole loro, a una fruizione esasperata di video dalla breve durata, come quelli su TikTok. Ed ecco a chi si rivolge, almeno in parte, la serie. Il risultato è stato quello di preferire momenti puramente emozionali e snodi esplosivi a un ritmo chiaro e cadenzato. Tutto ciò ha provocato un senso di confusione nell’approcciarsi ai singoli passaggi, pur rimanendo più o meno chiaro il filo rosso che guida ogni personaggio.

Ci sono tante – troppe – scelte che mettono a dura prova la sospensione dell’incredulità e il patto narrativo tra opera e fruitore. Medaglioni che vibrano a seconda delle necessità, Witcher che non riescono a trovare Ciri impossessata al centro di Kaer Morhen, improbabili fughe senza sorveglianza da luoghi blindatissimi, soffi di polvere come deus ex e un numero abnorme di chiacchiere inutili per quello che si rivela un fatterello. Manca, insomma, la sensazione di coesione, e tutto appare come un collage nevrotico. Gli stessi cambiamenti dei libri si rivelano allora come delle superfetazioni, ché tanto la storia alla fin fine sempre lì deve andare a parare. Delle modifiche non fatte con un certo criterio o una certa visione, ma per fornire un colpo a effetto a un parterre ozioso e che forse già conosce a menadito i passaggi cartacei.

Più specificamente, la morte di Eskel ha forza solo e soltanto alla luce della conoscenza pregressa del personaggio da parte di lettori e/o videogiocatori. E cioè solo in virtù di una struttura intertestuale, ovvero di un significante che acquisisce un certo significato dopo il confronto con un’opera diversa (di intertestualità abbiamo parlato a lungo nell’articolo dedicato a Spider-Man: No Way Home di Jon Watts). Chi si approccia a questo mondo in maniera completamente naive attraverso la sola serie, non ha alcuna idea dell’importanza del decesso per Geralt o cosa possa indicare nell’economia degli avvenimenti futuri: pare che sia trapassato un ottuso arrogante, e tant’è. Perciò, al contrario di emanciparsi dai libri per narrare la sua storia, Lauren Schmidt Hissrich sembra utilizzarli per ottenere un certo contraccolpo psicologico e calcare la mano su quella “narrazione emozionale” di cui si diceva poc’anzi.

Non sapendo ammaliare, il prodotto Netflix sceglie quindi la strada del colpo di scena a buon mercato, e dimostra di essere incapace di maneggiarlo sul lungo periodo. Per un Eskel che ci lascia in maniera precipitosa, c’è un Coën che ne precetta tutte le caratteristiche: da partner di Lambert a terzo Strigo, per importanza. O una Lydia che, invece di essere muta dall’inizio, lo diventa nel corso del tempo. Ci sono dei change of heart che avvengono in un baleno, portando l’intera serie sul pendio scivoloso dell’incoerenza interna.

Probabilmente l’unica modifica che potrebbe avere un senso in termini di fruibilità è invece quella dei Monoliti, utile a eliminare dall’equazione i difficilmente adattabili Unicorni: vedremo.

Insomma, se lo scopo della serie Netflix di The Witcher è intrattenere, si può dire che la showrunner e soci abbiano almeno parzialmente fallito. È proprio l’interpretazione teleologica, che abbiamo richiamato poco sopra, a restituirci questa conclusione: anche approcciandosi al lavoro di Lauren Schmidt Hissrich con pochissime aspettative se non quella di passare un’oretta sul divano – cioè assecondando lo scopo di chi l’ha creata – la riuscita rimane deludente. Pur guardando The Witcher come vuole essere guardata, anche senza chiedere di essere qualcosa di più rispetto alla solita serie TV Netflix di massa, c’è qualcosa che risulterà essere difficilmente giustificabile o lascerà con l’amaro in bocca.

Alla luce di ciò, si capisce anche come sia inutile scagliarsi sul fatto che ci siano cambiamenti tout-court, ma è ben diverso constatare che quei cambiamenti si siano rivelati solo un gioco di forma e, nella sostanza, abbiano mosso ben poco sullo scacchiere complessivo, non rendendo questi episodi dei buoni episodi, nel senso più lato possibile. Tutto ciò impatta nella valutazione della serie come tale, non in forza di confronti con i libri totalmente decontestualizzati (e che abbiamo condannato nel paragrafo precedente).

Miti e leggende di un processo alle intenzioni

L’articolo potrebbe anche concludersi qui. In fondo l’argomento è stato ampiamente eviscerato, ed è stato fatto il possibile per spiegare che il problema di The Witcher non è non aver rispettato i libri, ma che la gente che c’è dietro questa serie Netflix non sia nemmeno lontanamente paragonabile a Stanley Kubrick, Guillermo del Toro, Sam Raimi e tanti altri che hanno saputo sia distaccarsi dal materiale originale che comporre delle bellissime ballate. Anche senza scomodare mostri sacri, si può tranquillamente affermare che la serie difetti di una visione autoriale capace di condurre gli avvenimenti verso un punto preciso.

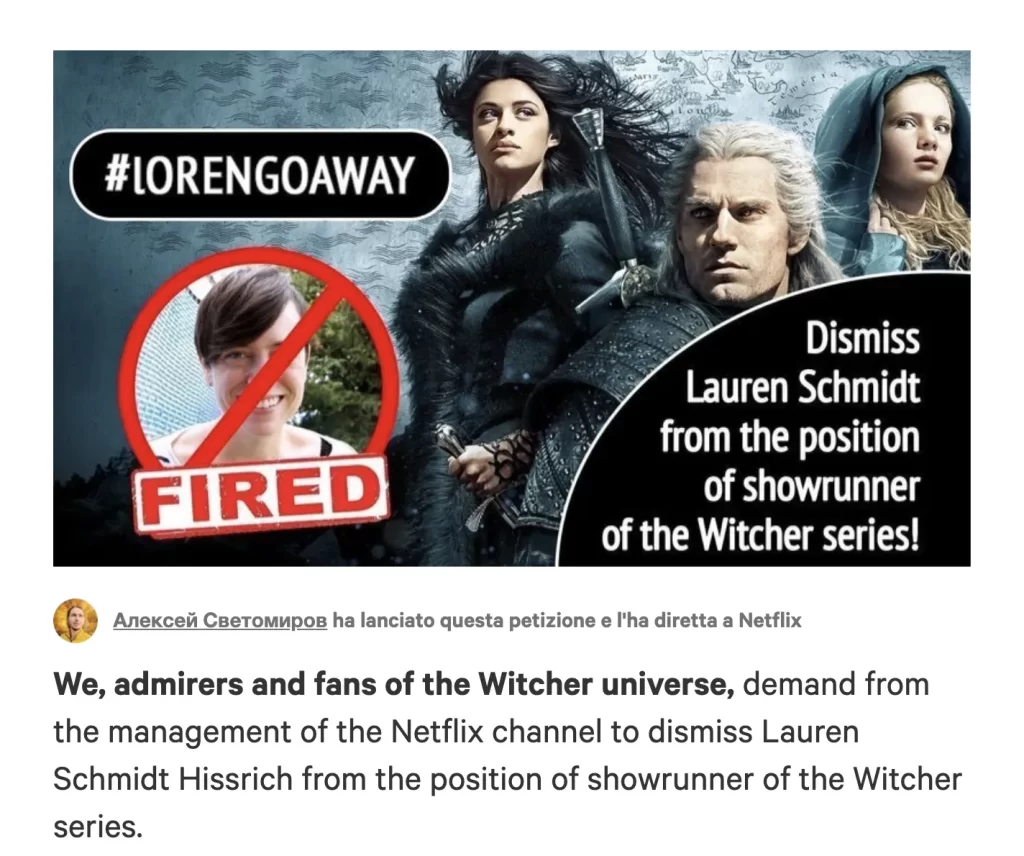

Eppure, a un’analisi che si voglia dire soddisfacente, mancherebbe ancora qualcosa. Forse non è solo una questione di strumenti critici sbagliati o di un lavoro modesto, ma di voler vedere l’intero scenario. Di voler leggere i subreddit, i gruppi di discussione sui social, i commenti sotto i video YouTube. Di non voler chiudere gli occhi davanti all’impressione che, fosse anche venuta fuori un’opera enorme, si sarebbero comunque levate al cielo grida di insoddisfazione per via degli inevitabili compromessi narrativi in seguito al cambio di medium. Di non voler dimenticare come un pandemonio si fosse già scatenato quando si paventava una Ciri BAME, e che qualcuno già avesse fatto partire le petizioni. Gli stessi che oggi inneggiano al licenziamento di Lauren Schmidt Hissrich su change.org.

Insomma, non si può far finta di non sentire in bocca un certo retrogusto, che induce a pensare come il backlash su questa serie fosse già in canna da un pezzo, indipendentemente dalla qualità del lavoro. Perché esiste, oggigiorno, un imbarazzante equivoco sulla posizione del fruitore all’interno dei processi creativi, una percezione sbagliata che porta a continue richieste di adattare la fantasia di altri alla propria; ed è presente un’altrettanto grossa ambiguità sul possedere un account social, che non implica, automaticamente, la libertà di emettere giudizi sprezzanti. E, forse, anche una mancanza di consapevolezza di cosa significhi spazio di opinione e permesso di vomitare odio, con quest’ultimo che non dovrebbe trovare cittadinanza proprio da nessuna parte.

Davanti a questo genere di problematiche, ormai congenite nei prodotti di massa, e grazie anche alla presenza anche di un nutrito seguito di videogiocatori, The Witcher è un fenomenale case-study per tutta una serie di ragioni. Può essere, per eguali motivi, un campanello d’allarme avverso un Gamergate che non si è mai davvero spento, ma solamente endemizzato nel costume online e che ha raggiunto, in maniera subdola, altri mezzi d’espressione. Che nasconde dietro la richiesta di maggiore fedeltà e corrispondenza all’opera originale non solo una mancata comprensione dei valori fondanti della stessa, come dicevamo precedentemente, ma anche e soprattutto una componente anti-progressista che parte qui e continua nella Sirenetta nera e derivati.

La rabbia, eventuale, non può essere nemmeno giustificata dalle promesse, disattese, di aderenza ai libri da parte di Lauren Schmidt Hissrich: si ricade nella bad practice dell’asimmetria informativa, una dinamica che riguarda la scorrettezza commerciale e non può inficiare l’analisi del prodotto in quanto tale. Valeva per Cyberpunk, vale anche per la serie Netflix di The Witcher.

Tutto questo bailamme è ancora più difficilmente comprensibile anche alla luce della totale sparizione di Sapkowski dal progetto. Pur essendo nato con i migliori auspici di collaborazione tra la showrunner e il creatore della Saga dello Strigo, quest’ultimo sembra ormai essersi messo ai margini della serie: tempo di qualche ospitata e di incassare per poi sparire, insomma.

Eppure, a detta proprio di Baginski, viene ancora informato di quanto accade: se davvero all’autore originale non interessa mantenere inalterata la sua visione e difenderla da presunti assalti alla diligenza, o non ha fatto nulla per prevenire un improprio uso del suo mondo, diventa paradossale la posizione più realista del Re di parte dell’utenza. Non si può, a questo punto della storia e dopo i trascorsi dello stesso Sapkowski con CDProjekt, considerarlo una povera vittima del cattivissimo sistema industriale-militare di Netflix.

Che poi, a dirla tutta: se si trascorrono otto ore davanti a uno schermo, vuol dire che qualcosa di interessante c’è. O che almeno intrattenga, si lasci guardare. Altrimenti per quale motivo non spegnere semplicemente il televisore, che rimane l’azione più potente e di maggior dissenso nelle mani dello spettatore?

Forse c’è un ulteriore fattore. L’ultimo, spesso dimenticato e non considerato abbastanza all’interno delle dinamiche di rigetto di un prodotto.

E cioè che, in molti, si sentano più intelligenti o capaci di chi, questa serie, l’ha effettivamente scritta, prodotta, recitata e diretta.

D’accordo: lo siete. Quindi, perché v’incazzate?

AAS

1 Va chiarito un punto, e lo facciamo in nota. Siccome l’obiettivo del pezzo è quello di analizzare le debolezze di The Witcher sottraendosi allo stantio confronto 1:1 con i libri, perché metodologicamente sbagliato, potrebbe sembrare erroneamente che, per chi scrive, la serie Netflix sia un ammasso di problemi e null’altro. In realtà non è così: si nota, rispetto alla prima stagione, un generale aumento dei fattori produttivi, che si riflette in una maggiore cura per costumi e location, perpetuando la bontà di alcune prove attoriali (quella di Cavill su tutte) e – a tratti – anche una piacevole fotografia.