Detachment – il distacco: una riflessione

Detachment è un film del 2011 diretto da Tony Kaye e interpretato da Adrien Brody. Per questo lavoro il regista britannico, già noto per pellicole come American History X e Lake of fire, ha scelto la scuola e lo ha fatto con un taglio personale che approfondiremo nel corso di questo articolo.

L’universo che ruota attorno alla scuola è da sempre una Las Vegas per registi e autori, e la produzione legata a questo genere vanta titoli impressi, per osmosi o per volontà propria, nella memoria collettiva.

State tranquilli, non ci metteremo qui a fare le pulci a tutti i film sull’argomento presenti nei cataloghi di streaming. Quello che faremo, invece, sarà dividerli in tre categorie ideali. Capriccio personale? No! Ci sarà utile tra qualche riga.

La micro-lista che abbiamo anticipato è rappresentata dal genere commedia, da quello drammatico e infine dal film documentaristico. In ognuna di queste categorie, la scuola assume un ruolo diverso, ma mantiene il potere di incidere sulle sorti della narrazione.

In Detachment, invece, i confini narrativi tracciati dai ruoli spariscono e lasciano spazio ad alternanze, fusioni e inserimenti di nuove soluzioni. A dirigere questa combriccola di spunti ci pensa Henry Barthes, il miglior supplente tra gli insegnanti disoccupati. È il suo lo sguardo che proietta lo spettatore all’interno della storia, e sarà anche il nostro punto di partenza per questa analisi.

[DISCLAIMER: seguono spoiler su Detachment]

Filosofia del distacco o sublimazione dell’auto-difesa?

And never have I felt so deeply at one and the same time so detached from myself and so present in the world.

Albert Camus

La citazione di Albert Camus usata come scena iniziale è una fotografia perfetta dello stato d’animo del nostro protagonista. Basta quindi davvero poco allo spettatore per capire che non siamo di fronte a una pellicola tutta pathos e nobili ideali alla Dead Poets Society – liberamente tradotto con L’attimo fuggente – e che quindi non assisteremo a balletti sui banchi o rappresentazioni teatrali.

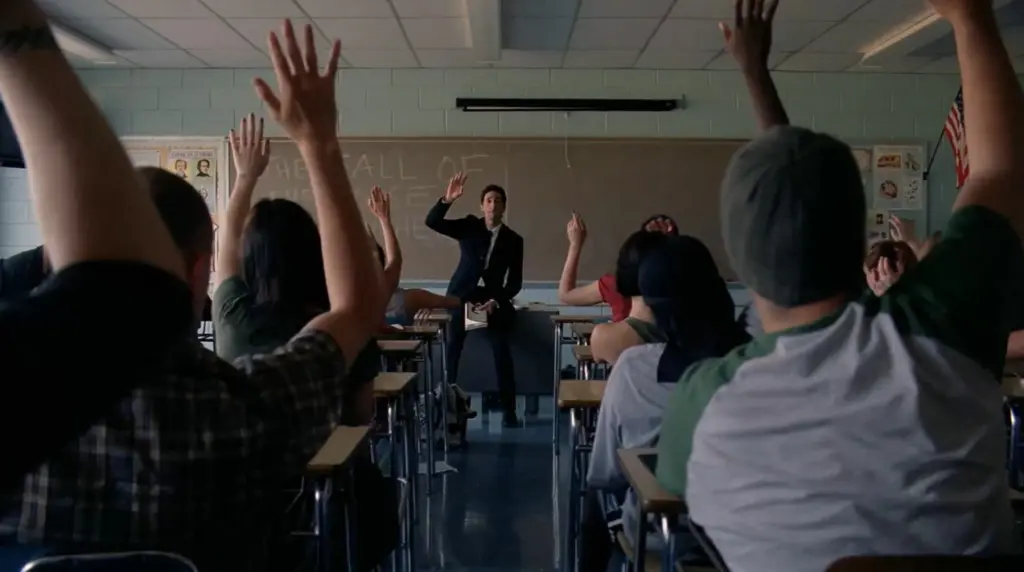

Henry Barthes è un uomo profondamente ferito, in perpetua lotta tra la ricerca affannosa di risposte e la paura di sapere davvero. La sua strategia per poter continuare a vivere consiste essenzialmente nel dedicarsi agli altri per dimenticare sé stesso. E anche quando il suo lavoro lo porterà in quella scuola di periferia sull’orlo del fallimento, cercherà di applicare lo stesso metodo con i suoi allievi pro tempore. Ora tenete a mente questo “cercherà”, perché ci tornerà utile.

La classe che si trova di fronte non è di certo piena di diamanti grezzi da scovare, ma a lui la cosa sembra non interessare più di tanto.

Nel degrado e nel disagio catturati dalla regia di Detachment non c’è tempo per presentazioni auliche, e si rende necessaria una dichiarazione di intenti che metta subito le cose in chiaro. Ed è con questo spirito che il nostro eroe del precariato prima invita ad uscire uno studente poco interessato, e poi informa uno zelante gangster del fatto che non ha emozioni che lui, o chi per lui, possano scalfire. Quindi è così che Henry Barthes si presenta ai suoi studenti, figli di un’America piena di vuoto: un’inutile borsa di pelle nera lanciata contro una porta.

Vi ricordate di quel futuro semplice di qualche riga qui sopra? Bene, è arrivato il momento di scoprire a cosa servisse. Nel corso delle scene rappresentate in Detachment il meccanismo bene oliato utilizzato da Henry inizia a vacillare, mostrando tutte le crepe di quella maschera da eroe per necessità che per tanto tempo aveva indossato con discreto successo.

A innescare questo sconvolgimento interiore è l’incontro con due giovani ragazze; entrambe vittime di una sorte poco benevola e alla perenne ricerca di un nascondiglio dal mondo, o di un sortilegio qualsiasi in grado di soffocare quel dolore. Il film non permette allo spettatore di capire se Henry Barthes abbia sopravvalutato la sua abilità nel distaccarsi o se, di contro, abbia sottovalutato la potenza di un grido di aiuto, ma tutto questo non conta ai fini della comprensione.

Tutto quello che lo spettatore deve sapere è che il dottorato in distacco diventa carta straccia di fronte alle gambe ferite di Erika o alle preghiere di Meredith, e si riduce poi in polvere quando, di fronte agli ultimi istanti di vita di suo nonno, finge addirittura la voce di sua madre per concedere il perdono a un uomo consumato da una colpa cancellata dalla malattia. Ed è forse questa progressiva perdita di “vantaggio sul dolore” che porta il protagonista di Detachment a rivolgere ai suoi studenti uno dei discorsi più googlati e citati della storia del cinema.

Nel suo monologo, utilizzando riferimenti al bi-pensiero di Orwell ed espressioni dall’alto potenziale iperbolico come ‘Olocausto del Marketing’, il professor Barthes invita i suoi studenti a preservare la propria mente da idee e modelli preconfezionati attraverso la lettura, perché è nell’assimilazione ubiqua che si nasconde il segreto per tenerci al riparo dal mondo.

È proprio qui, ancora prima degli episodi che porteranno al finale, che la corazza esistenzialista di Henry Barthes si sgretola completamente e ne viene mostrata la vera essenza. L’essere presenti nel mondo per uscire da sé stessi non è una filosofia del distacco, bensì un tentativo un po’ sbilenco di salvarsi. E non prendere in considerazione i sentimenti, poi, quello è proprio un errore da dilettanti.

Anche quando cercherà di tornare indietro, raccogliendo qua e là brandelli dei suoi meccanismi di difesa, ogni tentativo risulterà vano e mostrerà allo spettatore un uomo senza più armature. Questa nuova nudità cambia l’impatto emotivo del personaggio sullo spettatore, accompagnandolo nella parte più drammatica del film.

Dramma o documentario? Facciamo fifty-fifty?

Ricordate le categorie ideali di cui avevamo parlato prima, e di come fosse complicato applicarle a Detachment? Bene, è arrivato il momento di capire perché.

Analizzando la struttura del film, possiamo trovare i tratti distintivi del genere drammatico uniti a elementi di taglio documentaristico, il tutto intervallato da incursioni illustrate e momenti così grotteschi che fanno il giro e diventano quasi comici.

La soluzione adottata dal regista per unire tutti questi elementi è stata quella di affidare al tratto documentaristico il compito di fare da collante. Il racconto accorato di Henry Barthes non attribuisce solo senso anche alla scelta narrativa più ardita, ma crea una nuova declinazione di dramma all’interno della quale l’elemento drammatico della narrazione si fonde con quello dell’attualità rappresentata.

Alla luce di queste considerazioni, in quale categoria potremmo mettere Detachment?

L’intento documentaristico cambia valenza all’interno della pellicola, passando da mezzo di “denuncia sociale” a una sorta di raccordo per raggiungere la parte drammatica del film senza troppi scossoni. Lo scopo di questo articolo non è quello di metterci qui con il bilancino a pesare pathos e cronaca, quindi sì, un fifty-fifty potrebbe accontentare tutti.

Macerie, finali e un pizzico di Edgar Allan Poe

Credevate che con Camus e Orwell fossero conclusi i rimandi letterari? Sbagliato!

Nella sua ultima lezione Henry Barthes depone completamente le armi, sbeffeggiato da una fame di sentimenti che credeva sopita e mostrato dalla telecamera in tutta la sua sgualcita tenerezza. Prende in prestito le parole de Il crollo della casa degli Usher di Edgar Allan Poe per parlare di quanto è faticoso respirare quando si ha un peso nel cuore, e di come quella casa, percorsa da una crepa quasi invisibile dall’esterno, sia in realtà la rappresentazione di uno stato dell’anima.

Lo sanno tutti che troppo simbolismo fa più danni della grandine (ne abbiamo parlato qui), ma in Detachment, quello misurato delle macerie che si sostituiscono ai volti degli studenti, accompagnate in sottofondo dalla voce di Brody, svela allo spettatore un finale tutt’altro che definito.

Un artificio del regista per portare a scrivere di questo film anche dopo dieci anni dalla sua uscita o un altro pizzico di trasversalità per un’opera dai confini di burro? A lettori e redattori l’ardua sentenza.

Arrivati infine alle righe finali di questa riflessione, cosa ci rimane dalla visione di Detachment? Una volta spogliato di tutti i rimandi filosofici e letterari, cosa resta del professor Henry Barthes e della storia che ci ha raccontato? Forse la prova che il distacco non è poi quest’invenzione prodigiosa, e forse pure il desiderio di aver saputo ai tempi del liceo che una versione di Senofonte poteva salvarci dall’olocausto del Marketing.

SL