L’open world come obiettivo ultimo dei videogiochi

Un open world? Ancora oggi non è chiaro cosa dovesse veramente essere, almeno nelle menti di Hello Games, il progetto No Man’s Sky.

Fiumi e torrenti di inchiostro sono stati scritti difatti, migliaia e migliaia di parole per cercare di decifrare un universo teoricamente quasi infinito – perché generato da un algoritmo – ma che, alla prova dei fatti, risultava sorprendentemente semplicistico, al limite minimale: la sintesi in tre righe di un libro di mille pagine.

Ebbene, anche in questo ennesimo caso, ricorrendo la storia e la genesi di Sean Murray e di Hello Games, si potrebbe fare una lezione universitaria sul funzionamento distorto della cultura dell’hype; sul marcio meccanismo di marketing aziendale che ingoia qualsiasi progetto che mostra il potenziale minimo dello stupore; sulle aspettative che tradiscono la realtà; sul funzionamento stesso della nostra società e, in ultima analisi, su quello straordinario specchio deformante che è l’immenso – questo sì, stavolta – agglomerato digitale familiarmente chiamato Internet.

In sintesi, è lecito pensare che l’ambiente intorno allo sviluppo dei videogiochi e del suo cosiddetto mercato – la stampa di settore, la fantomatica community degli appassionati, le figure opache degli insider, fino ad arrivare ai veri e propri addetti ai lavori – sia ormai sproporzionatamente presente nel processo di sviluppo, tanto da consentirne, in casi come quello di No Man’s Sky, di deviarne persino l’essenza stessa del progetto.

No Man’s Sky, infatti, era stato concepito a dir tanto come un doppia A – gestito originariamente da appena sei persone – ma fu percepito fin da subito come tripla A, se non addirittura come il “the next big thing” dei videogiochi. Certo, anche grazie alle poco chiare dichiarazioni degli sviluppatori – roba da lasciar praterie libere alle speculazioni incontrollate – e alle promesse, o vere e proprie bugie, sulle caratteristiche del software in seguito non mantenute.

Il meccanismo che ha inghiottito Sean Murray e Hello Games non era però frutto solo delle falsità dichiarate dallo studio inglese ma anche di una sorta di allucinazione collettiva che, correndo spedita sui binari dell’hype, non sentiva ragioni nonostante avesse già da parecchio tempo deragliato.

Come riassume bene Internet Historian in un magistrale video, spesso sono le circostanze che travolgono le persone ma, altrettanto spesso, si trova il modo di rimediare. Almeno in parte:

The engoodening of No Man’s Sky.

Hello Games, da allora, non ha fatto altro che portare avanti il progetto No Man’s Sky nonostante tutto: dapprima nell’assoluto silenzio stampa e in seguito attraverso la comunicazione di un dettagliato programma di aggiornamenti del software. È bastato questo per arrestare la giostra internettiana.

Quando il mondo intero era Fallout:

La base teorica del progetto era semplice quanto ambiziosa: allargare l’open world ad un intero universo generato casualmente. Non c’è bisogno di spiegare quanto questa operazione possa essere assolutamente relativa parlando di ambienti digitali e luoghi virtuali o in campo simulativo in generale. Quello che è rapportabile alla realtà non è, per forza di cose, riproducibile in una simulazione digitale. Nella prospettiva dell’odierna produzione videoludica tripla A sarebbe assurdo anche solo pensare di realizzare una mappa di gioco di uguale o inferiore estensione al capitolo precedente. Infatti, per dirla con le parole di Todd Howard:

Fallout 76 is four times the size of Fallout 4 […] it allows us to have sixteen times the detail.

Todd Howard

Nell’industria si ragiona solo a forza di fattori moltiplicativi.

Allo stesso tempo, viene elaborata una comunicazione – su questi fattori moltiplicativi – capace di esaltare il pubblico fino a fargli letteralmente urlare la propria approvazione, come se si trattasse delle caratteristiche fondanti del titolo ma senza circostanziare tali aspetti.

Insomma: non vengono fornite informazioni che possano spiegare meglio quali vantaggi si presentino per il videogiocatore nel momento in cui avviene una quadruplicazione dello spazio esplorabile. In questo modello di interazione decontestualizzata, la promessa di un’esplorazione potenzialmente libera e infinita di un intero universo poteva sembrare davvero il passo successivo.

The next big thing, per l’appunto.

Avete una mezz’oretta per esplorare l’universo?

Eppure, la teoria è corretta. L’obiettivo ultimo del videogioco, grazie al progresso tecnologico e alla sempre maggiore possibilità di riproduzione e creazione di mondi virtuali, non è più unicamente quello di raccontare una storia – caratteristica che rimane centrale e inamovibile in altri medium – ma la riuscita nella simulazione di uno spazio virtuale dove il fruitore possa incarnare il ruolo dell’esploratore. In altri termini: la libertà assoluta o, almeno, percepita come tale.

E la storia dei videogiochi lo mostra abbastanza chiaramente in termini di evoluzione.

Intendiamoci, il primo Fallout aveva una mappa immensamente più grande (60,917 miglia quadrate) del suo quarto successore (9,743 miglia quadrate), ma si trattava di un mondo di gioco bidimensionale; non gestiva, infatti, la mole poligonale tridimensionale di Fallout4. Nonostante ciò, la mappa di Fallout4 risultava talmente densa, affollata di attività, di scoperte e di vita virtuale che la percezione in grandezza della stessa superava di gran lunga la propria reale estensione.

Quindi la complessità e la verosimiglianza alla realtà dei due titoli non possono essere in alcun modo paragonabili. La concezione della mappa di gioco del primo Fallout, volendo azzardare un paragone, era molto più vicina a quella di un vero e proprio gioco da tavolo, dove il videogiocatore agisce da autentico deus esterno – non a caso sta letteralmente a guardare dal cielo – spostando pedine, tirando dadi, agendo insomma sulla realtà del mondo simulato con un distaccato e divino cipiglio. Quando si è passati alla visuale in prima persona, il cipiglio è andato via perché bisognava combattere per la propria pelle, perché la diversa prospettiva aveva forzato anche una consapevolezza diversa.

Non si tratta peraltro di una questione di preferenze personali o di capacità di immedesimazione del videogiocatore: si tratta proprio di caratteristiche intrinseche, di diverse modalità di rappresentazione. Con il passaggio al 3D del terzo capitolo della saga di Fallout, si è dunque anche virato ad una diversa percezione, cambiando inesorabilmente anche lo spirito del videogioco.

L’open world fino ad oggi è stato un enorme compromesso, in alcuni casi-limite anche un vero e proprio inganno che è arrivato a produrre spazialità desolate e desolanti. Un compromesso che ha portato al paradosso di riuscire a percepire persino la prevedibilità tipica della ripetizione estenuante della stessa attività, il cosiddetto farming, nelle infinite praterie di bit di certi mondi virtuali. Un modo questo di riempire vuoti evidenti del game design e della gestione del tempo di gioco in termini di libertà esplorativa, di attività e di vere e proprie scelte possibili.

Il recente Jedi Fallen Order ci invita ad esplorare cinque diversi mondi in cui poter viaggiare con la nostra astronave, i quali si rivelano essere né più né meno che cinque diverse mappe: spiazzi, corridoi, qualche foresta, alcune antiche rovine, un’astronave spiaggiata. La scelta dello sviluppatore è quella di costruire una spazialità contenuta ma funzionale all’esperienza: le mappe risulteranno quindi insolitamente giuste in estensione, nonostante per gli standard di un qualsiasi tripla A verrebbero giudicate come assolutamente insufficienti.

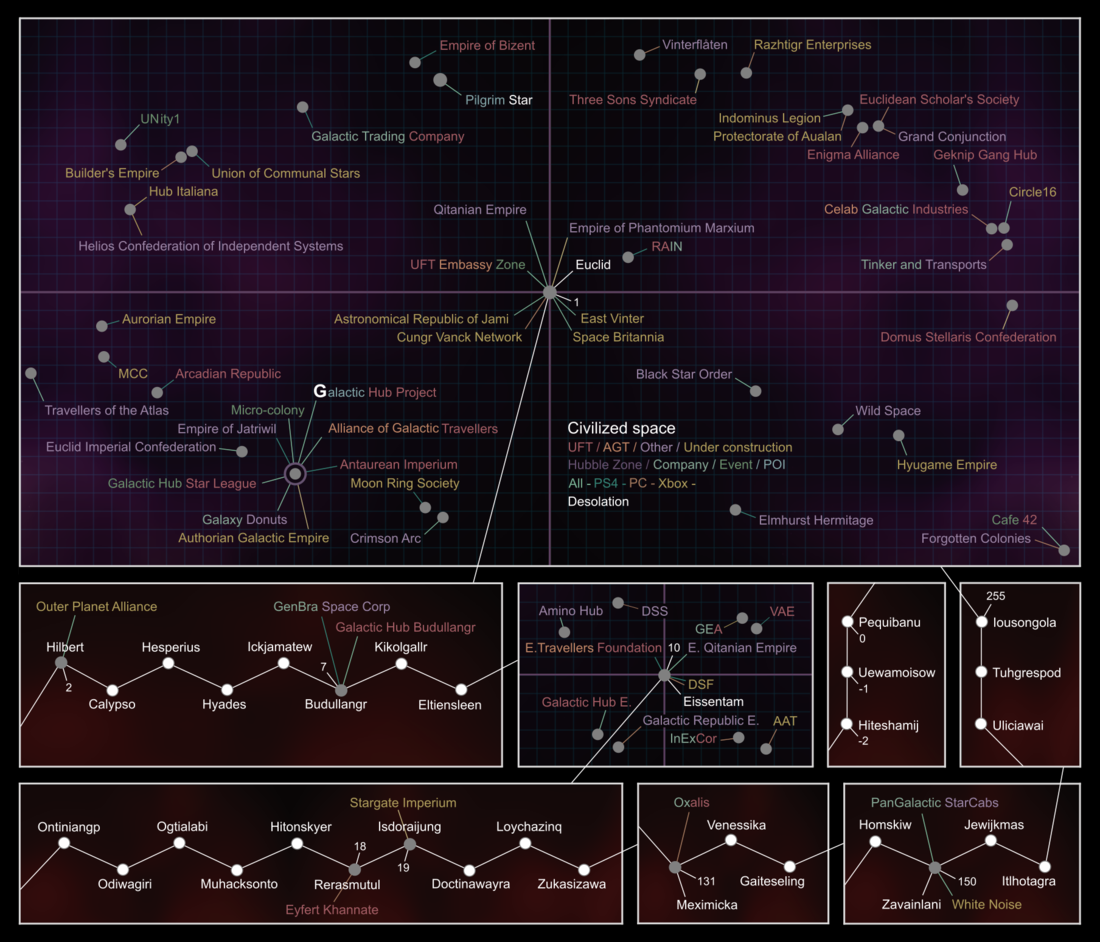

Mappa delle zone spaziali civilizzate in NMS.

Di qui ci si è chiesti se etichettare o meno il titolo come open world; anche se ne conserva parecchie caratteristiche e costruzioni di game design, è abbastanza chiaro che le dimensioni siano assolutamente relative e che la distinzione tra linear e open world e sandbox vada cercata sicuramente nella libertà di approccio al videogioco. In questo senso, Minecraft segna una rottura formidabile nel percorso, rendendo comprensibile e plastico in una simulazione virtuale, il sandbox, capace di esprimere una manipolazione quasi assoluta dello spazio di gioco in un ambiente virtualmente quasi infinito nelle dimensioni e nelle possibilità.

Libertà versus Narrazione:

È possibile realizzare nel medium videogioco un’oscillazione capace di spostare il focus dalla narrazione alla messa a disposizione di un open world/sandbox totale? In definitiva, sì. Infatti si tratterebbe di realizzare un videogioco perfetto composto solo da un mondo-universo ben piantato, con una grande libertà di movimento e di interazione, in cui tutto il resto è lasciato alla fantasia del videogiocatore: l’essenza stessa del concetto di simulazione in un mondo virtuale.

In ultima analisi è interessante notare come questo modo di intendere il videogioco sia particolarmente vicino alla concezione di gioco di ruolo da tavolo, dove un master guida i giocatori nello svolgimento nell’avventura dopo aver stabilito delle regole comuni che fanno da struttura e canovaccio narrativo. Perché se è vero che il videogioco è da sempre anche cinema, in senso lato, è altrettanto vero che la componente interattiva è l’unica discriminante che gli permette una netta differenziazione. Ed è in mezzo alle sperimentazioni sul rapporto tra videogiocatore e videogioco – non nella narrazione – che si trovano le giuste coordinate per spingere in avanti il medium.

Forse è ancora troppo presto per poter parlare di assoluta libertà per il settore videoludico, ma la sensazione è che alcune pietre fondamentali di questa strada siano state piantate, alcuni importanti esperimenti siano stati fatti e che in definitiva sia la strada giusta da percorrere.

VV