Che cosa resta di Dragon Age

Che cosa resta di Dragon Age

Dragon Age: Inquisition, il polarizzante terzo capitolo della polarizzante saga fantasy made in BioWare, a otto anni dalla pubblicazione sembra quasi dimenticato, sostanzialmente nascosto sotto a un tappeto.

Questo abbandono è un qualcosa di particolarmente strano, per almeno tre motivi. Il primo è che, per l’appunto, si tratta di un titolo polarizzante, la cui qualità, al suo apparire, fu oggetto di ampio dibattito. I giochi oggetto di dibattito, tipicamente, possono continuare a suscitare dibattito anche a distanza di tempo.

In seconda battuta, è stato sviluppato da BioWare, e i titoli BioWare non vengono dimenticati; al più possono essere detestati, come in misura diversa accadde, magari ingenerosamente, per Anthem, Mass Effect: Andromeda e lo stesso Dragon Age II. Ma BioWare non si può mettere in disparte, perché ha fatto troppo, è stata troppo ed è impossibile da ignorare.

In ultimo, Dragon Age: Inquisition ha fatto incetta di “premi GOTY”, a partire dal titolo di “Game of the year 2014” alla primissima edizione del The Game Awards. È davvero strano vedere un titolo così premiato essere sostanzialmente dimenticato, anche se il consenso è che la principale ragione dell’assegnazione di questo premio a DA:I sia la sua uscita nel 2014, anno non particolarmente fecondo e schiacciato fra il mirabolante 2013 (The Last of Us, Grand Theft Auto V, BioShock Infinite) e l’ottimo 2015 (The Witcher 3: Wild Hunt, Bloodborne, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain).

A distanza di ormai otto anni dall’ultimo capitolo, dunque, vale la pena ricordare che cosa sia stata questa serie. Che cosa davvero non ha funzionato al punto da averla resa controversa e che cosa invece porti con sé in dote, di unico e irripetuto, tanto che un solido nucleo di appassionati tuttora attende il quarto capitolo, quel Dragon Age: Dreadwolf da poco uscito dalla “fase alpha”1 e di cui potremmo avere qualche notizia prossimamente. Prima, però, una breve storia della saga, già utile per sottolinearne i tratti salienti.

Eredità pesanti

I tre Dragon Age hanno tutti avuto una storia di sviluppo piuttosto travagliata. Dragon Age: Origins, uscito nel 2009, iniziò in realtà il suo sviluppo già nel 2002. Le lunghe tempistiche furono dettate da uno scarso focus iniziale sulla sua produzione: i developer erano continuamente al lavoro anche su altri titoli in sequenza: Star Wars: Knights of the Old Republic, Jade Empire e addirittura Mass Effect, la cui produzione iniziò solo nel 2004 ma terminò già nel 2007, in ampio anticipo rispetto a Origins.

Alla sua uscita, Origins rappresentava un buon ponte fra il passato degli RPG e la modernità.

Inoltre, mancava chiarezza anche relativamente alla visione alla base del titolo, tanto che in un primo momento avrebbe dovuto contenere una importante componente multiplayer, e le cose non si aggiustarono finché Dan Tudge, game director del titolo, non chiarì una volta per tutte che cosa sarebbe dovuta diventare la stella polare della produzione, il suo mantra: traghettare nella contemporaneità il mondo degli RPG fantasy isometrici, diventando il successore spirituale di Baldur’s Gate2.

Proprio quei Baldur’s Gate che avevano di fatto messo BioWare sulla cartina delle software house. Un successo colossale e non esattamente previsto, soprattutto nel contesto dei primi anni ’90, tanto che i founder stessi di BioWare praticavano la propria professione di medici addirittura durante lo sviluppo di Baldur’s Gate. Se, sulla carta, modernizzare Baldur’s Gate potrebbe sembrare come una idea scontata, per i suoi creatori, in realtà, portare a compimento un’opera del genere è tutt’altro che banale per almeno due motivi. Il primo: Baldur’s Gate è stato un instant classic, un mostro sacro con una fanbase estesa e radicata, e innovare titoli come questo è sempre un’operazione più che ostica.

La parentela fra Dragon Age e Baldur’s Gate è riscontrabile già a prima vista.

Il secondo: mantenere viva la fiamma di Baldur’s Gate all’interno di un contesto più moderno era una vera e propria esibizione di equilibrismo. A maggior ragione, lo era in quanto doveva bilanciarsi con una importante forza centrifuga: la spinta all’action, a scapito del “ruolismo old school”, che stava iniziando a diffondersi a macchia d’olio e che era ampiamente in espansione fra i più importanti esponenti del genere3 e naturalmente anche all’interno della stessa BioWare, prese sempre più piede da Neverwinter Nights (2002) fino al già citato Mass Effect (2007).

L’obiettivo, comunque, fu centrato perfettamente, e Dragon Age: Origins non poté che confermare la imponente capacità di BioWare di creare RPG di spessore assoluto, rendendo onore alla ricchezza narrativa di Baldur’s Gate abbinandola a un comparto ludico profondo, estremamente tattico e versatile, che rispettava a pieno gli stilemi dell’RPG tradizionale pur dinamizzandolo fortemente e dotandolo di una interfaccia intuitiva ed efficiente anche su console.

Il caos dopo le origini

La componente action, e sicuramente la volontà di Electronic Arts di popolarizzare la serie e di uscire dalla “nicchia” degli RPG, esplose in BioWare a partire da Mass Effect 2 (2010) in avanti4. Se però Mass Effect, per natura e vocazione, era il campo perfetto per una evoluzione su queste direttrici, per Dragon Age la cosa era meno scontata: per adattare al contesto action un RPG fantasy ancora di stampo piuttosto tradizionale si sarebbe corso il rischio di annacquare una struttura ludica consolidata, scontentando tanto i puristi quanto un pubblico più casual e di renderli incapaci di riconoscere il prodotto finale.

Ciononostante, il cambiamento fu messo in atto senza grossi compromessi. Dragon Age II venne alla luce: furono molto snellite le dinamiche, eliminata la visuale a volo d’uccello per le pause strategiche, semplificati i talenti e la gestione dell’equipaggiamento dei personaggi giocabili e una serie di altre semplificazioni volte a rendere tutta l’esperienza più immediata e diretta. Alla prova dei fatti, il gameplay più scenografico e meno strategico pensato per Dragon Age II tenne botta, pur senza grossi squilli e nonostante l’estrema ritrosia di molti fan che ancora lo considerano un fallimento.

Per l’intero corso di Dragon Age II saremo chiamati a fare da ago della bilancia nel conflitto fra maghi e templari.

In compenso i compromessi risultarono inevitabili su letteralmente tutto il resto: per non farsi mancare nulla, EA impose dei ritmi di produzione impensabili, chiedendo l’uscita sul mercato in poco più di 12 mesi. Ciò costrinse BioWare a trasformare in gioco standalone quello che nasceva come il secondo DLC “primario” di Origins, originariamente chiamato Dragon Age: Exodus. Anche il nome fu semplificato per essere maggiormente riconoscibile come seguito, perdendo anche il riferimento biblico e abortendo il parallelo Origins/Genesis.

Inoltre, le diverse razze e origini del primo titolo vennero eliminate e sostituite da un’unica origine umana. In ultimo, i tempi ristretti portarono BioWare a prendere una decisione imponente: costruire l’intero gioco intorno a una singola città ristretta da rivisitare a ripetizione, in aggiunta a poche altre location esterne caratterizzate da un riciclo di asset oltre ogni limite di sopportazione. Tutti elementi che, naturalmente, azzopparono la qualità del titolo e pesarono enormemente sul giudizio del pubblico e della stampa di settore.

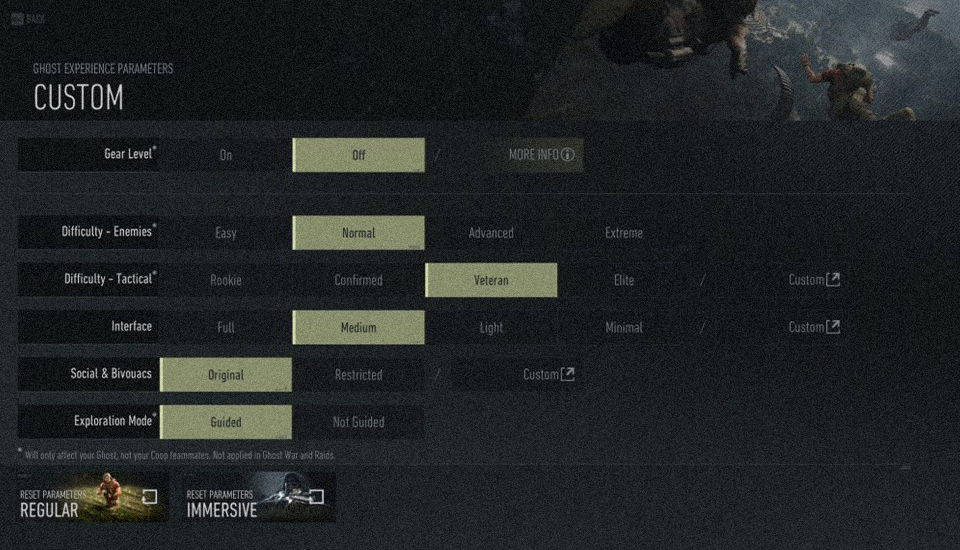

Dragon Age: Inquisition, uscito circa tre anni dopo il secondo capitolo, si trovò quindi a dover ricercare una via per tornare a conquistare pubblico e critica. Per farlo, scelse di aumentare la componente strategica degli scontri, pur senza toccare le vette di Origins, e di ribaltare il tavolo relativamente alla mappa di gioco, dicendo addio alla singola location spezzettata per abbracciare un sistema a open level molto vasto, simile a quello che in seguito fu adottato per lo sfortunato Andromeda. Se è vero che sicuramente l’operazione di rilancio riuscì, quantomeno in parte, è necessario notare come il percorso per arrivarci fu costellato di difficoltà almeno quanto il predecessore, se non di più. In questo caso, la spada di Damocle sul progetto non fu tanto la tabella di marcia, quanto il cambio di motore grafico5, passato dall’Eclipse, di creazione BioWare, al Frostbite di DICE.

L’Inquisitore, il protagonista di Inquisition, ci porta a riflettere per tutto il gioco sul concetto di “predestinato”.

La scelta, fondamentalmente imposta di EA per ragioni di efficienza di gruppo6, si rivelò estremamente problematica per BioWare. Il Frostbite era stato creato specificatamente per Battlefield, e dunque per un FPS a trazione multiplayer online, e mancava quindi di tutte quelle feature indispensabili per la realizzazione di un RPG che BioWare dovette ricreare da zero: la gestione delle statistiche, le cutscene, le conversazioni con gli NPC, animazioni e modelli per animali quadrupedi e addirittura i salvataggi sono stati costruiti ad hoc, adattandosi a un ecosistema non proprietario perdipiù in continua evoluzione per mano di DICE, con notevoli impatti sui tempi e la serenità degli sviluppatori7.

Nonostante tutto, e nonostante anche qualche scelta piuttosto confusionaria nella gestione delle enormi aree di gioco stracolme di asfissianti fetch quest, Inquisition finì per riscuotere il successo descritto in apertura, diventando addirittura il gioco più venduto nella storia di BioWare8, mentre oggi sale l’attesa per il quarto capitolo.

Ma cosa ha permesso di mantenere popolare la saga? Perché una produzione così apparentemente discontinua genera ancora molta attesa? Che cosa ci ha lasciato, insomma, Dragon Age: Inquisition da meritare attenzione dopo otto anni? La risposta non si può trovare nella nostalgia verso Baldur’s Gate, gemma della nostra gioventù, perché i legami con quel mondo si sono via via affievoliti. Nemmeno è riscontrabile in una fortunata miscela di strategia e azione, perché alla prova dei fatti l’evoluzione action del gameplay, pur nel complesso riuscita, non ha mai fatto gridare al miracolo. In ultima analisi, la risposta è la mitopoiesi.

La mitopoiesi

La mitopoiesi è, in senso stretto, la creazione di miti. All’alba del suo apparire9 faceva riferimento al processo di costruzione dei miti antichi; fu poi J.R.R. Tolkien ad appropriarsene e a dar lei un significato nuovo, afferente alla costruzione “artificiale” di un corpus unitario di miti e storie, che Tolkien collegava inscindibilmente al suo concetto di sub-creazione:

But, said Lewis, myths are lies, even though lies breathed through silver.

No, said Tolkien, they are not.

“We have come from God, and inevitably the myths woven by us, though they contain error, will also reflect a splintered fragment of the true light, the eternal truth that is with God. Indeed only by myth-making, only by becoming a ‘sub-creator’ and inventing stories, can Man aspire to the state of perfection that he knew before the Fall.

Dialogo del 1931 fra C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien, riportato da Humphrey Carpenter in “J.R.R. Tolkien. A biography”, 1977

Per Tolkien, uomo profondamente cattolico, la sub-creazione era praticamente un compito umano, un’opportunità per esercitare le capacità divine e una forma di culto, un modo per le creature di esprimere l’immagine divina in loro diventando essi stessi creatori10. Di fatto, la sub-creazione è decisiva anche all’interno dell’opera di Tolkien, se è vero che l’intero universo viene sub-creato dagli Ainur che continuano il processo di creazione di Eru Ilùvatar attraverso il canto da lui insegnato. Non dovrebbe quindi sorprendere, considerando il compito fondamentalmente devozionale e missionario che Tolkien assegnava al suo scrivere, che una parte largamente maggioritaria dei suoi scritti non fosse affatto destinata alla pubblicazione ma fu solo ricostruita postuma da suo figlio Christopher, con un complessissimo processo di ricerca e accordo dei manoscritti lasciati dal padre11.

Insomma, la mitopoiesi è da intendersi come dedizione totale alla creazione del mito, lo strumento per mettere a frutto il proprio talento e dar pienezza alla propria statura umana. Non ci è dato sapere se David Gaider, lead writer e principale responsabile di tutto il worldbuilding di Dragon Age, condivida con Tolkien una qualche forma di devozione religiosa, ma certamente è religioso il suo approccio alla creazione del Thedas, il setting della serie12, che peraltro deve certamente più che qualcosa a Tolkien stesso in in quanto a ispirazione13.

“Though all the crannies of the world we filled

with Elves and Goblins, though we dared to build

Gods and their houses out of dark and light,

and sowed the seed of dragons, ’twas our right

(used or misused). The right has not decayed.”

Mythopoeia, contenuta in “Albero e Foglia” a partire dal 1988, J.R.R Tolkien

La penna di Gaider è infatti tesa a costruire un mondo reale, vivo, esistente. È pura volontà creativa, che parte dalla volontà di avere qualcosa di proprio, marcato BioWare, e contemporaneamente di poterlo far vivere a pieno ai giocatori. A dispetto infatti del desiderio, già descritto, di voler modernizzare Baldur’s Gate, la principale molla dietro lo sforzo creativo di BioWare è stata in realtà il poter gestire un mondo proprio14, il poterlo creare da zero, così da avere per le mani la creatura perfetta per il role playing, laddove invece i Baldur’s Gate (e Neverwinter Nights) erano legati ai Forgotten Realms di Dungeon & Dragons, e quindi alle relative strutture e folklore.

Bosco Atro, illustrato da Tolkien, presente in “The Art of the Hobbit by J.R.R Tolkien”, 2012. Il bianco e nero rende alla perfezione l’idea di un mondo sub-creato tramite inchiostro.

Un mondo costruito ad hoc per un RPG fantasy è un mondo che permette al giocatore tanto di calarsi in lontani contesti di fantasia quanto di confrontarsi con la propria weltanschauung, di metterla concretamente alla prova in situazioni verosimili, reali, presenti. È questo il grande obiettivo di Gaider: attraverso un mondo impossibile costringere il giocatore a dar conto a se stesso delle proprie convinzioni. Lo vediamo, di nuovo, sul tema della fede:

[Faith] is indeed something we wanted to explore, so that meant setting up a world where the big questions don’t have ready answers. Nobody knows for certain what happens after you die. Nobody knows for certain if the Maker exists, or what the truth of the ancient past really was. There are different viewpoints, and we wanted to make sure that each of them could be held by a reasonable person. Dragon Age: Inquisition was the first time we allowed the player to express how they personally related to those viewpoints, in a way that didn’t force them to one decision or the other. That was, in fact, one of the fundamental parts of our theme.

David Gaider, intervista con John Learned, USGamer

Worldbuilding per sfidare worldview

La chiave di volta è questa: dare all’utente la possibilità di riflettere le proprie convinzioni nelle scelte di gioco, nel carattere impresso al proprio alter ego digitale. Se le convinzioni in materia di fede (anche naturalmente in caso di totale assenza della stessa) sono un banco di prova fenomenale per esercitare questo paragone personale, sarebbe assolutamente limitante pensare che Dragon Age sia solo questo. Naturalmente è molto di più: le sfide nel corso dei tre giochi sono ad ampio spettro, e vanno dalla politica all’etica, declinate in un contesto fantasy mai del tutto disancorato dalla nostra realtà contemporanea.

Il giocatore sarà libero di credere che il potere unico di cui dispone gli sia stato consegnato per volontà divina.

Non si tratta di pure dichiarazioni di intenti: alla prova dei fatti l’obiettivo è perfettamente centrato. I tre Dragon Age hanno ciascuno un tema centrale archetipico, non particolarmente originale in sé e per sé. Origins tratta di un ordine sacro destinato a sacrificarsi per salvare il mondo dal male, Dragon Age II parla del complesso rapporto fra libertà individuali e sicurezza, mentre Inquisition è una articolata riflessione sul peso e la responsabilità del potere. Ma al netto di questi topoi fondamentali, il vero cuore narrativo della serie sono le complicate conseguenze politiche, etiche, religiose delle azioni del giocatore sul mondo, che prendono carne nei rapporti con i compagni del party e svariati altri NPC, quasi tutti scritti magistralmente e credibili nelle loro motivazioni e nelle loro reazioni allo sconfinato esercizio della nostra agency.

Così, pur senza sottovalutare la battaglia fra bene e male in cui il protagonista volente o nolente si trova catapultato, i momenti più forti di Origins toccano questioni politiche ed etiche: chi sosterremo nella corsa alla corona di Orzammar, la città nanica? L’ultratradizionalista, affabile Harrowmont o il progressista e spregiudicato Bhelen? Daremo una clamorosa occasione di redenzione a Loghain, l’usurpatore del trono, una volta comprese le sue motivazioni, allontanando per sempre il nostro più stretto alleato?

In Dragon Age II tocchiamo con mano il peso della rivoluzione, quando un nostro compagno distruggerà la Chiesa locale in un atto di terrorismo, eventualmente con nostra corresponsabilità.

La lista, per tutti i capitoli, è piuttosto lunga. I quesiti più pregnanti, quelli che più ci mettono alla prova, sono però quelli che riguardano combinazioni di dilemmi morali ed eventi impossibili, in quanto inscindibilmente legati al contesto fantasy. Sarà qui che il legame fra il medium videoludico e le dinamiche RPG esprimerà il massimo, esaltando entrambe le componenti e mostrando, se ancora ce ne fosse il bisogno, l’unicità del videogioco come mezzo espressivo.

Ci sono esempi perfetti in tutti e tre i titoli. In Origins saremo chiamati a scegliere se salvarci la vita e risparmiarci il sacrificio ultimo, concependo un bambino con l’unico scopo di ingabbiare l’anima demoniaca dell’Archdemon, il mostro a capo delle forze nemiche. Ne varrà la pena o sarà un atto di estrema crudeltà verso un bambino innocente, consegnato poi ad una strega per scopi misteriosi?

In Dragon Age II, la tradizionale dicotomia fra libertà e sicurezza prende il volto dei maghi che l’establishment politico e religioso vuole mantenere rinchiusi in appositi circoli, per tenere il resto della popolazione al sicuro dai pericoli che la magia sistematicamente porta al Thedas.

Inquisition da questo punto di vista riesce addirittura a staccarsi qualitativamente dai due predecessori, costruendo l’intera esperienza di gioco sulla vertiginosa posizione di guida spirituale, morale e politica che il giocatore si trova a ricoprire, per caso o scelta del Creatore a seconda della propria libera interpretazione.

La sub-creazione del Thedas

La grandezza di Dragon Age, il suo lascito, non sono dunque né nel suo gameplay, benché tipicamente solido, né nelle storie che va a raccontare, per quanto riuscite. Ma è invece in questa complessa interazione fra un mondo credibile, nel suo coerente contesto fantasy, e gli stralci di vita che il giocatore infonde al suo interno. La chiave, come detto, è la maestria di Gaider (e certamente di tutto il team di scrittura) e la percepibile volontà di sub-creare un mondo vero, credibile. Gaider vuole creare, vuole infondere se stesso in un oggetto terzo per dargli la vita, come se fosse un figlio.

Guardando agli esiti, e all’attenzione per i temi ultimi dell’esistenza, mentre osserviamo l’opera di Gaider ci sembra di scorgere un po’ lo stesso sentimento di Andrej Tarkovskij15 verso l’arte:

La destinazione funzionale dell’arte non consiste affatto, come talvolta ritengono gli artisti stessi, nell’instillare pensieri, nel contagiare con delle idee, nel servire da esempio. Lo scopo dell’arte consiste nel preparare l’uomo alla morte, nell’arare e rendere soffice la sua anima in modo che sia atta a rivolgersi al bene.

“Scolpire il tempo”, Andrj Tarkovskij, 1985

Nel suo caso, il maestro russo sicuramente aveva nel cuore soprattutto l’arte cinematografica, ma anche nel mondo videoludico possiamo certamente dire che spesso assistiamo al contrario. Non è raro vedere giochi che si adoperano per dipingere un mondo adatto ai più banali pensieri della contemporaneità, per accontentare e assecondare le idee più comuni sul mercato.

È questo il modo più ruffiano possibile per risolvere l’ambiguo rapporto di tensione, tutto interno al mondo videoludico, fra interazione del videogiocatore ed esiti predeterminati dai developer. Cospargere il gioco di pedagogia spicciola è la strada più facile in assoluto, ma non certo l’unica, per dar corpo a un mondo soddisfacente e pieno.

Questa ambiguità non è per forza un male da scacciare, ma può essere anche occasione di riflessione sul medium stesso. Lo hanno fatto con risultati eccezionali prima BioShock e poi Hotline Miami, due dei videogiochi tematicamente più importanti della storia dell’industria. Più recentemente anche Ron Gilbert, un vero decano dell’industria, con la consapevolezza dettata dalla sua enorme esperienza ha dato un suo contributo al tema in Return to Monkey Island. Con mano paterna conduce il giocatore, anche mostrandogli l’incoerenza delle sue azioni e delle sue pretese, e lo porta fino alla rivelazione finale: caro giocatore, Monkey Island è il mio parco giochi, l’ho costruito apposta per te, prendi coscienza della mia creazione e così te lo potrai godere a pieno.

Gaider fa un’operazione diversa: al giocatore consegna un mondo condiviso, reale, sub-creato, e gli permette di viverlo per mezzo delle questioni e dei drammi reali che scatena. È questo il lascito di Dragon Age, è questo che ci attendiamo da Dreadwolf16, ed è sempre per questo che questa serie non verrà dimenticata tanto facilmente.

FSF

NOTE:

1 Con ogni probabilità, vedremo qualche informazione sul titolo il prossimo 4 dicembre, il cosiddetto “Dragon Age day”, così chiamato per via della stilizzazione della data in D4, sulla falsariga del 7 novembre che è invece considerato il “Mass Effect day”.

2 Per approfondimenti, è possibile leggere qui una retrospettiva di Mike Laidlaw, creative director della serie.

3 Si pensi alle serie Bethesda, con The Elder Scrolls: Oblivion (2006) e Fallout 3 (2008).

4 Per approfondire l’unicità e lo splendore di Mass Effect 2, vi consigliamo il nostro articolo in tema.

5 Come confermato dallo stesso Laidlaw, in questo thread di Twitter.

6 Perlomeno secondo Patrick Soderlund, all’epoca Executive Vice President di Electronic Arts, in questa intervistaem a engadget nel 2013.

7 Per approfondire, si consiglia lo speciale su USGamer.

8 Perlomeno secondo Mark Darrah, per lungo tempo Executive Producer della serie.

9 Secondo il Merriam-Webster è per la prima volta registrato nel 1846.

10 Per approfondimenti si consiglia “Sub-Creation or Smuggled Theology: Tolkien contra Lewis on Christian Fantasy” di David C. Downing.

11 Per questo motivo diversi osservatori, fra cui per esempio la Società Tolkeniana Italiana, considerano Christopher vero e proprio co-autore di molti dei libri del padre, come Il Silmarillion.

12 Thedas sta per “The Dragon Age Setting”. Originale.

13 Lo rivela lo stesso Gaider, in questa intervista.

14 Lo rivelano i ragazzi di GVMERS in questa breve retrospettiva.

15 In questo articolo trovate un approfondimento sul pensiero di Tarkovskij e su come può illuminare il nostro medium.

16 Nella speranza che l’addio di David Gaider, che ha lasciato BioWare nel 2016 dopo 17 anni, non incida eccessivamente sulla direzione narrativa della serie.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI