Shin Megami Tensei, istruzioni per l’uso

Shin Megami Tensei, istruzioni per l’uso

Quando ci si avvicina a una serie videoludica attiva da diverso tempo, di solito si cerca il consiglio di chi l’ha già affrontata con successo in passato in modo da potersi orientare, appassionarsi e creare un buon punto di partenza.

La saga JPRG di Shin Megami Tensei (真・女神転生) non sfugge a questa regola: ci sono diversi video e discussioni in rete pronti a chiarire i dubbi più disparati. La difficoltà non è data solo dalla presenza di diversi giochi principali e filoni paralleli (il più grande e popolare, naturalmente, è Persona), ma dal concetto di difficoltà stessa dei videogiochi che la compongono, talvolta percepita quasi come leggendaria.

Quest’ultimo fattore è legato in particolare ai capitoli del filone principale di SMT (che da poco ha raggiunto il quinto episodio su Nintendo Switch), a gran parte dei titoli secondari e ai primi esponenti della già citata Persona. Tra i titoli che vengono puntualmente sconsigliati calorosamente, tuttavia, vi è il primo Shin Megami Tensei, pubblicato su Super Famicom il 30 ottobre del 1992. Una data molto affascinante, considerando la piega che prende presto la vicenda narrata.

La copertina del gioco non stanca mai di stupire.

Questo articolo, in effetti, deriva da un’esperienza personale completa con il primo capitolo.

Ebbene sì: quasi in barba a tutte raccomandazioni largamente condivise riguardo la questione, è stato proprio questo titolo a offrire un vero minimo comune denominatore, a risultare coinvolgente ed efficace per comprendere le meccaniche principali di questa saga tanto meritevole quanto spesso marginale nel discorso videoludico. Purtroppo, SMT III: Nocturne (e persino Persona 5) sono risultati alienanti per ragioni differenti. Avremo modo di tornarci su.

Da questa considerazione è scaturito un interrogativo, ulteriore e quasi provocatorio: “e se fosse proprio l’esperienza maturata con una saga a sbiadire la percezione del primo approccio? A rendere un po’ più miopi riguardo una questione che dovrebbe, invece, apparire più chiara?”

Dopotutto, una volta che certi concetti e nozioni vengono interiorizzati, possono divenire scontati agli occhi dei più esperti (con tutto ciò che ne deriva).

Shin Megami Tensei è un dungeon crawler vecchia scuola in cui i personaggi appaiono solo quando si è prossimità.

Ecco come procederemo. Dopo una piccola infarinatura di dovere sugli albori della serie e su questo primo Shin Megami Tensei (commenti entusiasti inclusi!), affronteremo i motivi per cui il capostipite si è dimostrato più efficace delle alternative moderne, accompagnati da un paio di riflessioni e, infine, qualche consiglio concreto e link utile nel caso qualcuno di voi voglia tentare…

*SFRSSSSSSSSH, sfrigolii da 56K*

DDS-NET

Accessing…

Date: 199X-10-XX

Name: STEVEN

To: LR

Sembra proprio dello sp… COSAFAI?

Shin Megami Tensei, un’infarinatura delle origini

La saga videoludica di Shin Megami Tensei è tanto importante quanto poco conosciuta al di fuori del territorio di origine, cioè dal Giappone; e soprattutto, può essere erroneamente sottostimata se confrontata con una scala di valori tipica dei tripla A.

Al tempo stesso vi sono realtà che, pur avendo un debito inestimabile nei confronti di questa serie, sono estremamente più popolari (un esempio fra tutti ma significativo può essere il marchio Pokémon).

E c’è pure Surf!

Tuttavia, non solo Shin Megami Tensei anticipa il primo capitolo dei mostri tascabili di 4 anni, ma non è altro che una reincarnazione1 di un’altra serie di due episodi sviluppata e distribuita da Namco negli anni 80 su Famicom, ovvero Digital Devil Story: Megami Tensei. Questi, a loro volta, sono un seguito della trilogia letteraria di Aya Nishitani più o meno omonima; Digital Devil Story. Sia su carta che su console, l’argomento centrale è un’invasione del mondo contemporaneo da parte di entità soprannaturali (o “demoni” 2, come da glossario di gioco), appartenenti a diverse culture e religioni.

Pur non essendo l’obiettivo di questo articolo, va ricordato che la presenza di queste entità e la possibilità di dialogare con esse è sicuramente uno degli aspetti più accattivanti, in grado anche di risvegliare nei più curiosi il desiderio di andare a caccia di miti e informazioni in rete. In effetti, quando poco o nulla è inventato, tutto è una sollecitazione alla scoperta.

Vale la pena sottolineare anche che i primi tre capitoli (SMT, SMT II e SMT If…) non sono stati commercializzati al di fuori del Giappone, probabilmente per i loro contenuti forti e in conflitto con l’immagine che Nintendo stava costruendo all’estero, oltre al fatto che avrebbero sicuramente causato aspre polemiche per l’inclusione di figure appartenenti alla religione cristiana. Una versione localizzata in inglese è stata pubblicata su dispositivi iOS nel 2014, ma non è più disponibile all’acquisto. In compenso, le traduzioni non ufficiali della trilogia sono tuttora facilmente reperibili in rete ed emulabili.

I primi due romanzi sono anche stati tradotti in inglese in via non ufficiale.

Ma cos’ha di speciale questo primo capitolo e perché ha fatto centro?

Tokyo, Cyberpunk, Horror

Sono queste le parole che sorgono alla mente pensando al prologo di Shin Megami Tensei, in cui il quartiere del protagonista, Kichijoji, sta ormai diventando sempre più pericoloso con omicidi in aumento, sirene che risuonano tutta la notte e abitanti ormai troppo spaventati per uscire la sera. La polizia impedisce a chiunque di uscire dalla zona e il tema musicale legato alla sua esplorazione rafforza la sensazione di tensione, di qualcosa che sta per esplodere in tutta la sua potenza.

L’ondeggiamento continuo dei muri e la OST creano un bell’effetto.

Una mattina, dopo un sogno ai limiti del lisergico, arriva un messaggio di posta elettronica poco rassicurante da un certo Steven, con allegato un programma misterioso: “I demoni delle leggende del passato si sono risvegliati dal loro lungo sonno. Presto invaderanno la terra in massa!”.

Ma ci pensa subito la madre a offrire un raggio di normalità e routine, quasi per rassicurarlo che tutto forse è un brutto scherzo e non ci sia nulla da temere. I personaggi principali della vicenda sono infatti degli adolescenti per nulla addestrati, una dinamica che non solo avvicina l’avatar al fruitore, ma rende ogni manifestazione del soprannaturale nella realtà più pregna e carica.

Shin Megami Tensei alterna tra sezioni “open world” e visuale in prima persona per gli interni.

Oltre a una scusa per uscire di casa, si riceve la paghetta mensile. Purtroppo il giro tra i negozi sarà tutt’altro che confortante: molti coetanei parlano del ritrovamento del corpo di una studentessa al parco, fatto a pezzi. Come se non bastasse, un demone sbucherà all’improvviso artigliando a morte la gola di un avventore terrorizzato, ferendo anche il protagonista in maniera superficiale. Ancora scosso, il ragazzo afferra istintivamente il coltello con cui la vittima cercava di difendersi.

È il 1992, la cartuccia è ben inserita in una console Nintendo, e questo è solo l’inizio.

Di solito, chi si è avvicinato al genere horror ha cominciato sbirciando, con timore e curiosità, certi fumetti o film. Col tempo, il riservo ha fatto gradualmente posto alla fascinazione, trovando un equilibrio (più o meno) sostenibile.

Jack Frost è spesso usato come mascotte di Atlus.

Shin Megami Tensei è in grado di riportare alla mente sensazioni simili a quelle provate durante le prime letture di Dylan Dog, quando si sfogliavano le pagine del fumetto e si scopriva cosa fossero vampiri e zombie.

Una marcia in più deriva probabilmente dal folklore spiccatamente internazionale che ospita; ma un plusvalore si deve al fatto che queste entità non sono soltanto nemici da convertire in punti esperienza ma, come detto poc’anzi, potenziali alleati con cui dialogare. La varietà si fa sentire anche nel carattere di ciascuno, in quanto non tutti saranno necessariamente assetati di sangue: incontreremo infatti anche demoni che vorranno solo farsi un goccetto o prendersi gioco di noi.

Ma occhio alle risposte! In caso di incomprensioni sarà facile passare alle mani, sempre con la possibilità di provare a ripercorrere la diplomazia una volta per turno.

Talvolta la diplomazia porta a dialoghi inaspettati.

Shin Megami Tensei gestisce molto bene il ritmo delle prime fasi di gioco, dosando elementi perturbanti e sfida, in una porzione di mappa aperta e di dungeon esplorabili di dimensioni ridotte. Il game design accompagna quindi la libera sperimentazione del giocatore, permettendogli di guadagnare qualche livello, denaro e i primi (pochi) alleati soprannaturali disposti a dargli retta, grazie al programma ricevuto da Steven.

Le azioni necessarie per portare avanti la narrazione in questo frangente sono chiare, e permettono quindi di innescarle solo quando ci si ritiene pronti. Lo stesso, purtroppo, non si può sempre dire delle fasi successive: lo stesso produttore Yōsuke Niino ha fatto mea culpa su quest’elemento, in seguito alla pubblicazione.

Giochi facili da portare in Occidente.

Resta però sorprendente come la vicenda riesca a stravolgere continuamente i rapporti tra i personaggi, che si separano e ritrovano di continuo in un mondo ormai scosso dai cambiamenti.

Shin Megami Tensei è un gioco straordinario, irriverente, sovversivo, visionario, politico e (cyber)punk, in grado di dare soddisfazioni, impegnando la mente a più livelli e impattando anche il lato emotivo del fruitore; ma sa anche risultare spassoso.

Raramente un dialogo o evento lascerà indifferenti: testimonianza della potenza dei contenuti nonostante si abbia a che fare, sostanzialmente, con sagome di pixel decisamente sottotono rispetto ad altri titoli del periodo. Il tutto è amplificato dalla colonna sonora di impatto e memorabile di Tsukasa Masuko (pur non sfruttando appieno il chip sonoro causa poca familiarità con l’hardware Nintendo).

Ci sono persino citazioni a Cronenberg.

La veste grafica mostrata in queste immagini avrà probabilmente fatto storcere il naso a molti, tanto da mettere addirittura in dubbio che si tratti di un gioco a 16 bit. Ciò è perfettamente comprensibile, ma se si ha la volontà di fare pace con questi limiti tecnici si sarà ricompensati da un comparto ludico altrettanto ridotto per le stesse ragioni, per quanto innegabilmente avveniristico e ricco. Ciò si traduce in una sfida molto più asciutta rispetto ai suoi successori e, proprio per questo e sempre per esperienza personale, più approcciabile.

La complessità celata nella modernità

I videogiochi col tempo sono diventati apparentemente più semplici, ma il progresso tecnologico ha dato molte nuove possibilità, nuovi spazi e aspettative del pubblico da riempire con contenuti di qualsivoglia natura. È innegabile come persino un titolo appartenente alla saga di Super Mario oggi sia molto più complesso, sia per i controlli che per le dinamiche di gioco, rispetto alle sue controparti console degli anni Novanta.

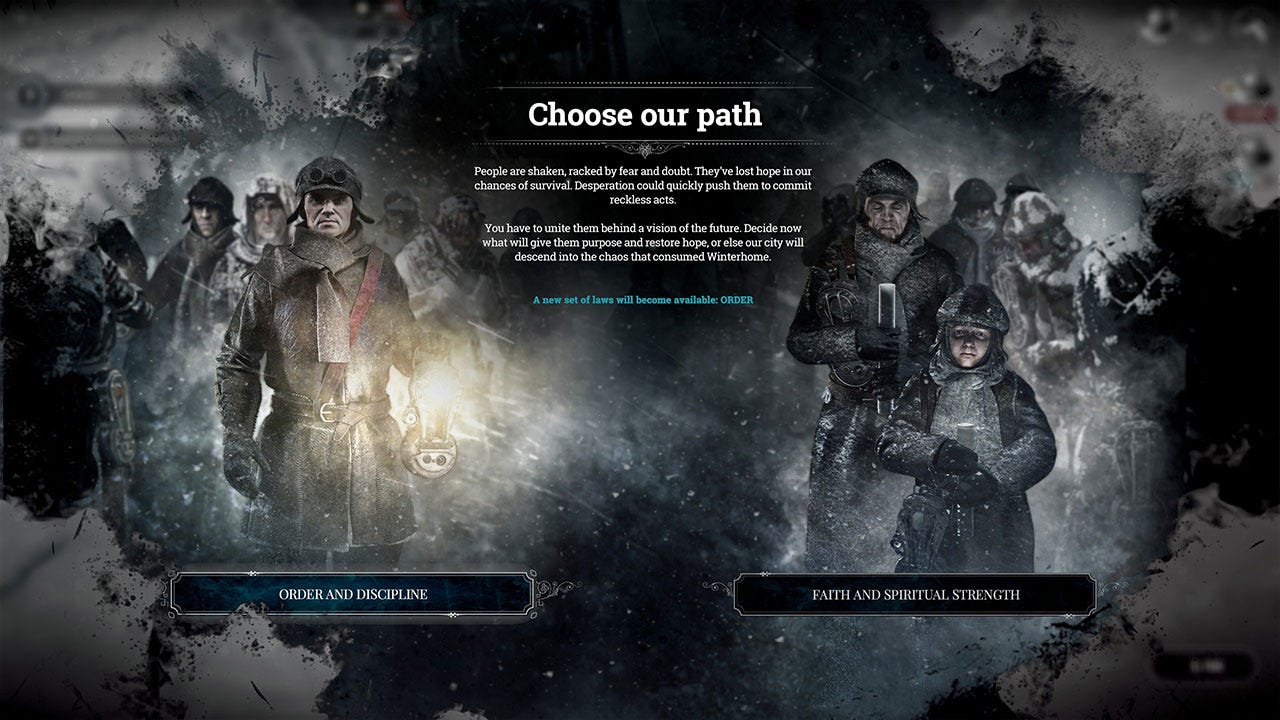

Ciò si verifica soprattutto in quelle serie di videogiochi che non si sono mai davvero allontanate dalle origini al fine di mantenere identità e riconoscibilità. Al tempo stesso, naturalmente, si sono rinnovate visivamente e hanno introdotto nuove dinamiche per rinnovare l’offerta. La serie di Shin Megami Tensei rientra perfettamente in questa categoria; nelle iterazioni successive gli esponenti della saga sono diventati sì più moderni e visivamente invitanti, ma anche inevitabilmente più difficili da approcciare per i nuovi avventori.

A differenza dell’originale, nella HD Remaster di Nocturne è possibile scegliere liberamente quali abilità ereditare durante la fusione.

L’esempio perfetto è dato dal fatto che i demoni, da un certo punto nella serie, hanno cominciato ad aumentare di livello come il nostro avatar, a imparare nuovi incantesimi e attacchi e persino a ereditare proprietà scelte durante il processo della fusione. È facile interpretare questa novità come qualcosa di assodato, un mero orpello dettato dal genere e poco più.

Questi elementi, invece, aggiungono di fatto un grado di complessità gigantesco rispetto ai primi titoli, in quanto impongono di considerare molte più variabili a medio-lungo termine per mantenere un party equilibrato e pronto a tutto. Nei capitoli per Super Famicom la perenne staticità delle creature che infestano Tokyo annienta completamente questo fattore e riduce la valutazione all’immediato presente. Il numero di attacchi extra/magici di ciascuno è inoltre limitato a un massimo di tre.

Molti si ricorderanno il Flauros per aver giocato il primo Silent Hill o Origins.

A questo punto è doveroso considerare come la serie di Shin Megami Tensei e derivati vada in direzione ostinata e contraria rispetto agli altri giochi di “mostri collezionabili”. Una delle regole d’oro da tenere sempre a mente per gestire il nostro party con successo è quella di non vedere queste entità come amici del protagonista, ma come mero mezzo di sopravvivenza. Questa forma mentis squisitamente opportunistica è purtroppo indispensabile, in quanto vi è sempre un limite massimo di demoni alleati abbastanza stringente da rispettare.

Volendo, si potrebbe addirittura ipotizzare come l’evoluzione progressiva dei demoni offuschi completamente nei neofiti l’importanza di ottenere creature più forti tramite la fusione, e di come non esista alternativa più efficace a questo scopo.

La fusione demoniaca è un pilastro fondamentale della serie.

Questa è solo una delle novità, ma è più che sufficiente a creare dubbi importanti e semplicemente impensabili nei titoli classici.

Negli anni, sono state aggiunte altre dinamiche che, ad esempio:

- puniscono severamente gli errori commessi in battaglia;

- rendono indispensabile una gestione del party molto più scrupolosa;

- non permettono di controllare direttamente gli alleati umani;

- trasformano il comando “Talk” in un invito sottinteso a unirsi al party, rendendolo più insidioso e non sfruttabile come nei titoli classici.

Prima di passare a una breve sezione di consigli riguardo il primo Shin Megami Tensei, è giusto chiudere con un’osservazione riguardo la serie parallela Persona. Queste impressioni derivano da un’esperienza personale col quinto capitolo, approcciato con molta curiosità prima ancora di Nocturne. Purtroppo, come anticipato nella premessa, Persona 5 è risultato alienante dopo diverse ore a causa di tutto quell’insieme di meccaniche “sociali” che costituiscono, tra l’altro, la differenza fondamentale tra i due filoni.

Bello. Possiamo parlare del boss di domani adesso?

Pur rimanendo nell’ambito di una considerazione strettamente personale (e quindi opinabile), si potrebbe considerare come le meccaniche relative alla vita quotidiana, o slice of life, possano condurre a una frammentazione estrema dell’attenzione del giocatore, nonostante rimanga coinvolgente e accattivante a livello narrativo. Ciò che conta davvero (per fare proprie le basi, si intende) è però relegato a un momento preciso della giornata, con tanto di impossibilità di poter veramente esplorare e sperimentare liberamente a causa di un ritmo narrativo tiranno o di una regia altrettanto arbitraria del tutorial. Persona 5 è indubbiamente un gran gioco, ma potenzialmente controproducente per un neofita completo proprio per queste ragioni.

Consigli appassionati

Prima di scoraggiarsi al pensiero di affrontare un JRPG del 1992, è utile sviscerare delle considerazioni preliminari. Spesso si afferma che alcuni giochi “invecchiano male”, ma in realtà non cambiano mai di una virgola proprio come le opere di qualsiasi altro medium: a modificarsi nel tempo, invece, sono le aspettative del pubblico.

Inoltre, tutti i videogiochi fatti come si deve sono creati con uno scopo primario: essere completati. A questo punto, è facile considerare come tutta la questione dipenda esclusivamente dalla volontà del fruitore di affrontare o meno una data opera. A questo proposito, vale la pena puntualizzare un’altra cosa: sia nello studio che nelle passioni, se c’è interesse vero, bisogna sempre mettere in conto qualche piccolo sacrificio.

In bocca al lupo!

Il primo Shin Megami Tensei non è un gioco semplice in senso stretto, ma è anche vero che è tutt’altro che impossibile e inavvicinabile. Riflettendoci, da un certo punto in poi si suppone che il giocatore abbia sempre i demoni migliori con sé, proponendo negli incontri casuali alcune delle opzioni più versatili, ottenibili anche tramite la fusione demoniaca.

Ecco qualche consiglio rapido a chi vorrà dare a questo gioco temutissimo una possibilità:

- il Tallone di Thor: gran parte dei boss sono deboli agli incantesimi elettrici (Zio) e possono essere resi inermi per tutto il combattimento (sì, anche lui).

- Ribaltare le sorti: in SMT le magie che diminuiscono o aumentano le caratteristiche sono fondamentali e da tenere pronte per gli scontri coi boss. Quelle più comuni nel primo capitolo sono relative all’attacco (Taru) e alla difesa (Raku), mentre sono meno comuni quelle che colpiscono la velocità (Suku) e ancor più rare quelle riguardano la magia (Maka).

A seconda della desinenza, si andrà ad aumentare questo valore al nostro gruppo (-kaja) o a diminuire quello del gruppo avversario (-nda), fino a 4 accumuli massimi per scontro. - Tetrakarnche?: i titoli classici palesano gli effetti delle magie solo quando utilizzate e i loro nomi pittoreschi non aiutano. Se da questo dipende una scelta importante di fusione, cercateli pure sulla wiki per chiarire i vostri dubbi. Stessa cosa, purtroppo, per le resistenze/debolezze dei demoni che non sono mostrate da nessuna parte nel gioco.

- Ars goetia cum laude: prendere appunti riguardo le fusioni più interessanti è fondamentale per fare la scelta migliore, poiché non vi ricorderete mai a memoria i demoni necessari, gli attacchi e le statistiche dei risultati più invitanti. Createvi quindi un modo schematico e facile da consultare e per fare paragoni rapidi.

- Devil May Cry: i proiettili sono infiniti e le armi da fuoco attaccano più bersagli e fanno male. Usate soprattutto pallottole con effetti secondari (priorità su Nerve e Charm).

- Tutto muscoli, niente kaja: quando state meditando una fusione, ignorate chi offre solo danni fisici. Questo criterio permette di tenere in considerazioni le alternative più versatili. Inoltre, un demone con incantesimi interessanti ma con un bacino di mana irrisorio non dovrebbe essere altrettanto considerato.

- Il carburante del party: sfruttate la diplomazia per chiedere spesso magnetite durante gli incontri casuali. Ogni passo effettuato nei dungeon ne costa infatti un certo ammontare per mantenere il party demoniaco attivo, ma nulla in confronto alla vostra scorta se rispetterete questa regola. Inoltre, la magnetite è richiesta spesso come valuta di scambio quando proverete ad assoldare i demoni, quindi è doppiamente necessaria.

E mangiate leggero anche.

Per concludere, ecco un’ottima guida da consultare per i primissimi consigli utili e in caso perdiate completamente la bussola. Se volete saperne di più su incantesimi particolari o abilità passive dei demoni, è tutto nella wiki di gioco.

LR 3

NOTE:

1 Il titolo del gioco significa letteralmente “la reincarnazione della vera dea”. Nella schermata del titolo, inoltre, SHIN viene mostrato con 3 kanji differenti dalla stessa lettura: 新 (nuovo), 神 (divinità) e infine 真 (vero).

2 Il termine アくマ (AKUMA) è scritto in katakana per facilitare la lettura a causa dell’assenza dei kanji per i dialoghi di gioco. In realtà è un termine che si riferisce a un’entità malevola precisa a seconda dei casi. La scrittura in caratteri cinesi è 悪魔, ed è impiegata anche nel titolo del volume 「真・女神転生 悪魔事典」(SHIN MEGAMI TENSEI AKUMA JITEN, letteralmente “Enciclopedia dei demoni di SMT”, Shinkigensha, 29 maggio 2003, Giappone), in cui sono disponibili diverse illustrazioni, curiosità e tutte le entità presenti in SMT III: Nocturne, SMT, SMT II e SMT If…

3 ndr: Luca Rungi è un grande appassionato di retrogaming e gestisce un bel canale videoludico su Twitch. Qui la sua puntata su Shin Megami Tensei.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI