Silent Hill: Shattered Memories è l’horror psicologico più sorprendente degli ultimi vent’anni

Silent Hill: Shattered Memories è l’horror psicologico più sorprendente degli ultimi vent’anni

Prima di addentrarci nelle gelide strade di Silent Hill, è importante presentare una brevissima introduzione al genere di cui fa parte. Sottoinsieme dell’horror, quello psicologico è basato sulle paure dei personaggi e sull’instabilità emotiva e solitamente utilizza i disturbi mentali per creare tensione. Nel cinema ve n’è traccia fin dagli anni Trenta con The Black Cat prodotto dalla Universal, tratto dal celeberrimo racconto scritto da Edgar Allan Poe; le luci della ribalta arriveranno, però, solo dagli anni Sessanta in poi. Questo periodo sarà infatti segnato dall’uscita di due capolavori che rappresenteranno uno spartiacque per l’affermazione e la riconoscibilità dell’horror psicologico: Repulsione (1964) e Rosemary’s baby (1968), entrambi diretti da Roman Polanski.

I due film citati sono considerati la quintessenza del genere e le basi sulle quali si è costruito un intero filone ancora fertile ai giorni nostri. Basti pensare a film apprezzatissimi che hanno letteralmente fatto incetta di premi e registrato considerevoli incassi, quali il Cigno Nero (2010), Babadook (2014), It Follows (2015), Get Out (2017), Hereditary, La Casa di Jack (2018), Midsommar e The Lighthouse (2019).

Una scena iconica tratta da Repulsione (Polanski, 1965). Non sfigurerebbe se fosse inserita in qualche Silent Hill.

Il corrispettivo nei videogiochi può essere identificato in Silent Hill del 1999. Sebbene il capitolo in questione nascesse come la risposta di Konami a Resident Evil (Capcom, 1996), è molto semplice comprendere le sostanziali differenze che presentano questi due capisaldi del survival horror e di come la lezione di Silent Hill fosse diversa.

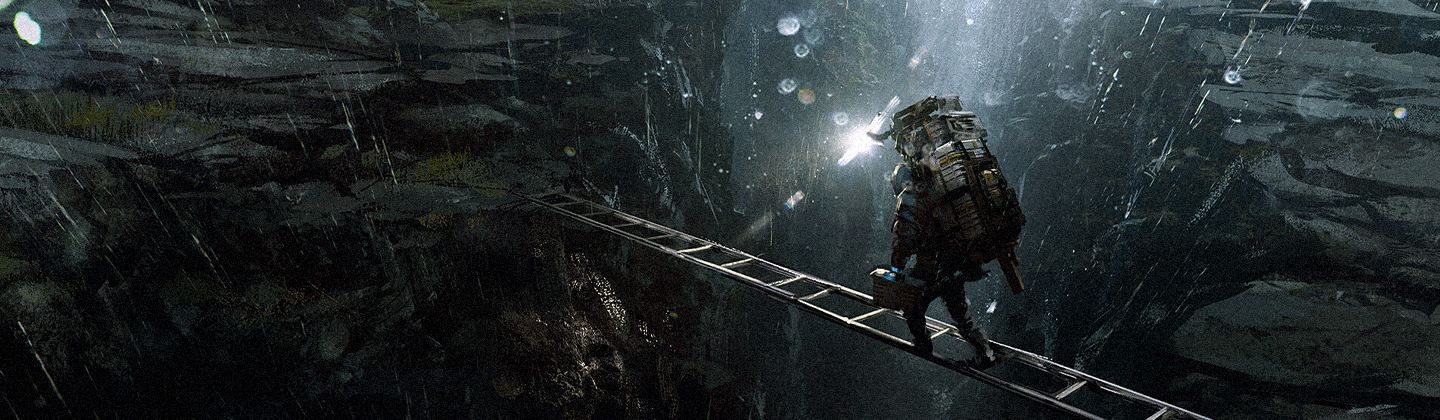

Si passava, infatti, dall’orrore concreto, disgustoso, rumoroso e splatter dato dagli zombie di Resident Evil al sottile incubo, misterioso, terrificante e a tratti incomprensibile di Silent Hill. Non più squadre speciali, poliziotti, fucili e granate, ma un uomo qualunque intrappolato in un incubo, con pochi proiettili e poca preparazione. Questa diversa rappresentazione dell’horror proposta dal Team Silent, più intimista e psicologica, raggiunse l’apice con Silent Hill 2 pubblicato nel 2001.

La storia di James Sunderland e Maria ha certamente saputo sorprendere per crudezza dei temi trattati e per la rappresentazione estetica delle paure e insicurezze del protagonista. Questo secondo capitolo in particolare è considerato da molti l’apice del genere in ambito videoludico.

La scena iniziale di Silent Hill 2 è ormai storia. Lo specchio sarà centrale in altri momenti e capitoli della serie.

Silent Hill 2 ha giocato il ruolo di “fratello scomodo” per tutti i seguiti e qualsiasi capitolo uscito successivamente ha sempre vissuto nell’ombra di questo gigante. Nonostante ciò, il Team Silent ha smesso di lavorare sulla serie dopo Silent Hill 4: The Room, probabilmente a causa delle intenzioni di Konami, che ha provato a rinfrescare la serie in chiave più action e incaricando delle software house occidentali. I risultati non hanno mai convinto appieno critica e pubblico passando per veri e propri fallimenti (Silent Hill Homecoming e Silent Hill Downpour su tutti).

C’è però un capitolo che è forse riuscito a prendere il buono di Silent Hill 2 (atmosfera, temi ed estetica), eliminando il cattivo (combat system e struttura un po’ dispersiva) per creare il perfetto horror psicologico, in grado di scavare dentro la nostra mente e sorprendere anche l’utente più smaliziato. Il titolo in questione è Silent Hill: Shattered Memories.

Una genesi travagliata.

Nella seconda metà degli anni Duemila, Sam Barlow (conosciuto per Her Story, 2016), lead designer e scrittore principale di Climax Studios, era a lavoro su un progetto chiamato Brahms PD. Spin-off dell’ormai franchise Silent Hill, Brahms PD partiva da una formula di base conosciuta, la ricerca del partner da parte un detective affetto da amnesia, ma con l’intenzione di andare oltre. Infatti al gameplay classico ma ancor meno action, affiancava l’idea di implementare sequenze in cui si prendeva a parte a sessioni con uno psichiatra della polizia. Il concetto era quello di creare “il primo horror psicologico veramente interattivo al mondo”. Questo progetto non trovò l’approvazione di Konami.

Tempo dopo, i Climax Studios proposero alla SH giapponese un vero e proprio capitolo principale, riprendendo l’idea di Brahms PD. Il nome era Silent Hill Cold Heart, ma anche la nuova storia di questa studentessa di psicologia affetta da depressione non convinse Konami.

Climax ha rilasciato online dei documenti che mostrano il lavoro che avevano svolto per Silent Hill Cold Heart.

Il passo successivo fu però quello vincente. Climax Studios ebbe l’idea di trasformare questo concept in una rivisitazione del primo Silent Hill, un’idea che sapeva essere apprezzata da Konami perché già suggerita e bene accolta al tempo del precedente lavoro dello studio sul brand, e cioè durante la fase preparatoria di Silent Hill Origins.

Qui nacque ufficialmente il progetto Shattered Memories. Si decise di usare alcuni elementi e i personaggi dal primo capitolo della serie per creare qualcosa di totalmente nuovo. Sarebbero stati eliminati i combattimenti e si sarebbe posta una grande enfasi sull’ambientazione, sull’immersività e sul lato psicologico del giocatore stesso.

Come vedremo più avanti, la scelta di ispirarsi al primo capitolo senza creare seguiti o spin-off costituirà la base per una storia universale, in grado di strizzare l’occhio ai fan della serie, ma soprattutto di risultare perfettamente fruibile anche dai neofiti.

Copertina ufficiale di Silent Hill Shattered Memories.

Vecchie conoscenze, nuove personalità.

L’incipit è molto semplice anche se fortemente straniante per ogni fan della serie: Harry Mason, il protagonista del primo capitolo, perde il controllo della sua auto e si schianta vicino ad una discarica di Silent Hill. Perde i sensi, e si risveglia nel bel mezzo di una bufera di neve. Proprio come nel predecessore del 1999 scopre che sua figlia è scomparsa dall’auto ed esce a cercarla avventurandosi in questa Silent Hill coperta di neve e ghiaccio.

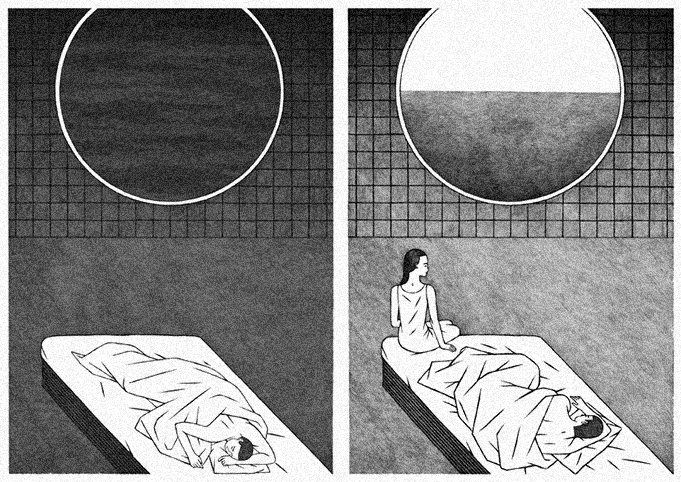

Nel corso della ricerca, Harry incrocerà diversi personaggi già noti ai fan. Questi ultimi però saranno in qualche modo diversi, come se non ricordassero gli eventi passati, come se non li avessero mai vissuti. In un primo momento sembrerebbe quasi un remake/reboot, o meglio, una re-immaginazione della storia vissuta nel 1999: insomma, come se gli stessi attori stessero interpretando altri ruoli simili al passato, ma non perfettamente identici. La sensazione di straniamento che il gioco provoca si rafforza ancor di più quando hanno inizio alcune sezioni in soggettiva in cui si conosce il Dr Kaufman, uno psicologo. In queste sezioni non verrà interpretato Harry: la visuale passa in prima persona e proietta il videogiocatore all’interno della storia. Lo psicologo si rivolge direttamente a noi, cercherà di ricostruire la storia di Harry e lo farà scavando nella nostra mente.

All’atto pratico il gioco è strutturato in due sezioni ben distinte. Mentre in una impersoneremo Harry Mason alla ricerca di sua figlia per le strade buie e innevate di Silent Hill, nell’altra sezione invece ci troveremo in prima persona nella stanza del Dr Kaufman. Qui ci toccherà rispondere alle sue scomode domande ed effettuare dei test psicologici. Le due sezioni si alterneranno per l’intero corso dell’esperienza e il filo che le lega è la vera forza e particolarità di questo capitolo.

I capitoli in cui ci confronteremo con lo psicologo modificheranno quelle in cui useremo Harry, ma non solo: il gioco terrà conto di come ci comporteremo e traccerà il nostro profilo psicologico in maniera spaventosamente profonda e intima.

Il primo test che effettueremo definirà moltissimi elementi dell’ambientazione e le personalità di alcuni NPC.

Il sistema “Psych Profile”.

Il gioco presenta un complesso sistema che determina e plasma la nostra esperienza di gioco: questo sistema è detto “Psych Profile System”. Le risposte ai test, il nostro modo di interagire con gli NPC, il nostro modo di giocare e le strade che sceglieremo di prendere avranno un impatto diretto sulle aree di gioco, sui mostri e sul comportamento e aspetto degli NPC. In particolare, man mano che proseguiremo nel gioco, verrà definito il nostro profilo psicologico e i mostri cambieranno aspetto in modo da rispecchiare le nostre debolezze.

Dovessimo perdere tempo ad esplorare senza focalizzarci sulla ricerca di nostra figlia, Il sistema potrebbe ritenerci distratti. Abbiamo detto al Dr Kaufman che amiamo bere alcol per rilassarci? Durante il gameplay troveremo alcolici sparsi per la mappa. Il gioco risponde in modo imprevedibile, ma coerente, ai nostri input. Moltissime altre nostre azioni, sia attive che passive, saranno prese in considerazione per definire il nostro profilo psicologico. Guardare o meno il seno o il sedere dei personaggi con cui interagiremo avrà un impatto, aspettare pazientemente che un personaggio si cambi d’abito senza sbirciare ne avrà un altro. Addirittura smettere di nuotare in una determinata scena, perché siamo troppo stanchi, potrebbe contribuire a definirci un po’ pigri e poco determinati (nuotare con il Wiimote può essere molto stancante).

In base ai risultati dei nostri test gli NPC possono cambiare totalmente aspetto e atteggiamento.

Chiaramente l’idea è mutuata dal sistema dei finali già visto in Silent Hill 2 – anch’esso si basava su scelte inconsapevoli fatte dal giocatore – ma in Shattered Memories è estremamente più complesso e stratificato. Ogni run può presentare una nuova esperienza, intere sezioni di gameplay potranno variare e sicuramente giocarci a distanza di anni potrà generare dei profili psicologici adeguati ai nostri cambiamenti.

Lo Psych Profile System esploderà in tutta la sua complessità nel finale. Quando il Dr Kaufman stilerà un rapporto molto lungo e dettagliato sul nostro profilo psicologico, potrà davvero sorprendere e spaventare per accuratezza. Non è raro trovarsi di fronte a lati di noi stessi che nascondiamo ma che sappiamo di avere. La valutazione sarà molto ricca, abbracciando diverse sfere della nostra personalità: il nostro atteggiamento, le relazioni con gli altri, le nostre aspettative e come vogliamo essere visti. Non aspettatevi solo risultati lusinghieri: è facile incappare in critiche o valutazioni che possono risultare offensive e molto intime.

Il disclaimer iniziale ci mette in guardia: questo Silent Hill ci metterà a nudo.

Motion Controller: il cuore vibrante dell’esperienza.

Un altro elemento che contribuisce enormemente all’immersione è la scelta di sviluppare questo gioco su Nintendo Wii. Il sistema di controllo offerto dalla coppia Wiimote + Nunchuck è il fulcro dell’intera esperienza interattiva: controlliamo la torcia di Harry in modo realistico, indirizziamo lo sguardo con precisione (e sarà importante nella valutazione finale), utilizziamo il cellulare di Harry come se ce l’avessimo in mano scattando anche le foto, con tanto di audio proveniente dalle casse del controller durante le chiamate. Nelle sezioni dedicate alla seduta con lo psicologo vengono simulate delle matite per disegnare ed è sempre possibile utilizzare o spostare gli oggetti direttamente con le nostre mani per risolvere i diversi test.

Si può utilizzare il cellulare in qualsiasi momento: fare foto, controllare i messaggi, cambiare le impostazione ed effettuare chiamate. Tutto in tempo reale tramite il Wiimote.

I mostri che ci perseguitano non possono essere affrontati in modo diretto. Non siamo armati e dobbiamo fuggire cercando di evitarli e rallentarli. A tal scopo, possiamo tirare giù armadietti. distributori di bibite e ostacoli vari grazie all’utilizzo dei sistemi di movimento dei controller. Se dovessero catturarci è possibile scrollarceli di dosso dimenando il Wiimote e il Nunchuck. In alcune sezioni particolari verremo chiamati a compiere azioni uniche, come nuotare, risolvere puzzle a leve o interagire con un auto dall’interno. Insomma, i controller di movimento del Nintendo Wii sono stati sfruttati in maniera eccellente e ne consegue un alto livello di coinvolgimento.

Un Game Design al completo servizio dell’immersività.

In Silent Hill Shattered Memories ogni elemento di game design è posto in maniera impeccabile. Si concentra tutto per avere un fine ben preciso: l’immersività e la reattività. Certamente non è il primo e nemmeno l’ultimo titolo che si focalizza su elementi immersivi, ma in questo caso l’intero sistema di gioco, dai controlli alle scelte che vengono proposte, calzano precisamente con il genere dell’horror psicologico costruendo un incubo in grado di adattarsi perfettamente al giocatore.

Silent Hill Shattered Memories è il perfetto horror psicologico, realmente in grado di coinvolgere il fruitore a 360 gradi. Riesce a farlo grazie al lavoro coordinato di tutti i suoi elementi: la trama ci immerge nella ricostruzione di una mente umana (la nostra); l’ambientazione innevata riesce a trasmettere il concetto dei ricordi congelati e frammentati; i controlli di movimento possibili grazie al Nintendo Wii riescono restituire un feedback immersivo d’impatto e le sessioni in cui bisogna confrontarsi con i test psicologici, capaci di scavare nel profondo del nostro io.

Durante i titoli di coda scorrerà in video la valutazione del nostro profilo psicologico.

Il sistema che regola le nostre scelte, sia attive che passive, è più unico che raro. Il gioco risponde in maniera sorprendente e imprevedibile ai nostri stimoli, accentuando il fatto che quella Silent Hill è la nostra personale versione, modellata in base al nostro essere.

Climax Studios è riuscita a catturare l’essenza della trilogia originale sviluppata dal Team Silent, pur discostandosi molto dal punto di vista dell’interattività e del gameplay. Shattered Memories funziona perfettamente anche se giocato senza conoscere la serie e questo non può che non essere un punto di forza del lavoro di Sam Barlow.

Sebbene siano stati fatti dei porting su PlayStation 2 e PSP l’esperienza risulta estremamente più immersiva su Wii. Questo particolare Silent Hill andrebbe riscoperto proprio in questa sua versione, in quanto l’intera struttura ludica si sposa perfettamente con il genere: il coinvolgimento del giocatore è totale.

Come dicevamo all’inizio di questa analisi, l’horror psicologico è basato sulle paure dei personaggi e sull’instabilità emotiva. Ebbene, Silent Hill Shattered Memories gioca direttamente con noi, con le nostre paure e con le nostre emozioni. Riesce farlo con un comparto ludo-narrativo di alto livello e questo lo rende il miglior horror psicologico del nuovo millennio. Un capolavoro.

VC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI